L’homéostasie est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie que ce soit au niveau d’une cellule, d’un organe ou du corps entier. Le terme homéostasie fait référence à des constantes telles que la température corporelle, le ph (potentiel hydrogène), la glycémie, la pression artérielle,…Cet équilibre peut être maintenu soit par une action rapide et brève des commandes nerveuses (système neveux autonome – SNA), soit par des actions plus lentes et soutenues générées par les systèmes endocrinien (hormonal) et immunitaire.

Neurophysiologie du stress

Le stress est un mot qui n’est appliqué à la biologie que depuis le XXème siècle. Il désigne les mécanismes d’adaptation aux contraintes extérieures afin de préserver l’homéostasie. Le stress est la forme qu’utilise l’organisme pour mobiliser l’énergie emmagasinée et la rendre immédiatement disponible. Il est véhiculé principalement par deux voies hormonales : la voie hypothalamo-hypophysaire et la voie cortico-surrénalienne.

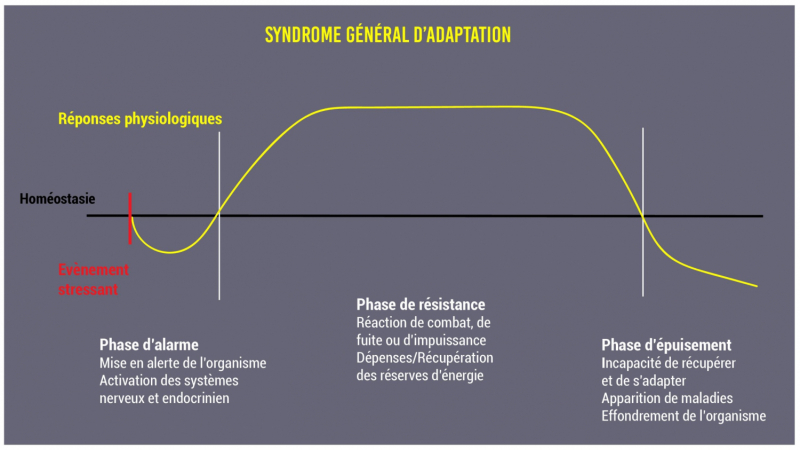

Les connaissances actuelles sur le stress sont très largement nourries des travaux et des recherches du docteur Hans Selye (publication du livre The Stress of Life en 1956). Pour lui, le stress agit en trois phases, selon un modèle qu’il baptisa Syndrome général d’adaptation.

Phase d’alarme : état d’alerte, au cours duquel les sens sont en éveil maximal et l’organisme prêt à l’action

Réaction rapide, en quelques minutes, avec sécrétion d’adrénaline et noradrénaline pour faire face à l’agent agresseur. Il y a direction des ressources vers le système musculosquelettique et cardiorespiratoire ainsi qu’une libération d’anti-inflammatoires. Les effets de l’adrénaline sont les plus perceptibles : augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression sanguine, relaxation des muscles digestifs et ralentissement de la digestion, relaxation des muscles respiratoires, contraction du muscle radial de l’iris (d’où dilatation de la pupille, et meilleure accommodation de la vision éloignée).

Phase de résistance : permet au corps de s’adapter à la situation à laquelle il vient d’être confronté

Les sécrétions surrénaliennes sont remplacées par les sécrétions hypothalamo-hypophysaires : ACTH (Adréno Cortico Trophic Hormone – sécrétée environ 5 minutes après le stress), GnRH (Gonadotrophine Releasing Hormone) et TRH (Thyrotropine Releasing Hormone) avec réaction en cascade sur le cortisol (à son maximum environ 30 minutes après le stress). Le système cardiovasculaire est sévèrement mis à contribution : la tension artérielle grimpe, le sang quitte les régions périphériques pour affluer vers les organes essentiels, cœur, poumons et foie. Le sang quitte aussi certaines régions du cerveau, ce qui affecte la capacité de jugement et de concentration. Le foie maintient un niveau élevé de sucre sanguin en pompant littéralement sur les protéines des tissus musculaires et osseux. Le système immunitaire est déprimé par la sécrétion de cortisol, ce qui rend l’organisme moins résistant aux infections.

Phase d’épuisement : la capacité d’adaptation est dépassée et l’organisme ne peut plus faire face

Cette phase est variable en fonction des individus et a certainement une part génétique. Plusieurs systèmes sont perturbés : régulation de la glycémie, thyroïde, mécanismes de l’inflammation, immunité, atteinte neuronale, système hormonal.

Les stress transitoires ont une action bénéfique dans la mesure où ils sont capables de renforcer la mémorisation. Il n’en est pas de même pour les stress chroniques ou d’intensité plus élevée : ils diminuent les capacités mnésiques de l’individu. L’augmentation prolongée des taux circulants de cortisol qu’ils impliquent entraîne une dérégulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.

Hans Selye montre finalement que le phénomène de stress est un dispositif de vigilance salvatrice. C’est la sur-vigilance qui est dommageable, c’est à dire lorsque la quantité de demandes dépasse la capacité de réponse du sujet. Il va également développer le concept d’ « Eustress » (bon stress) et parler de stress négatif (défavorable) et de stress positif (favorable). Il laisse entrevoir que par le développement des compétences individuelles et collectives, il est possible de transformer un stress négatif en stress positif.

Traumatisme et système nerveux autonome

Au début du XXe siècle, John Langley a introduit la notion de système nerveux autonome pour décrire la composante du système nerveux en charge de l’homéostasie c’est-à-dire du maintien de l’équilibre du milieu intérieur. Ce système nerveux autonome, comme son nom l’indique est responsable des fonctions automatiques, non soumises au contrôle volontaire. Walter Cannon (1915) a lui mis en évidence les différentes phases de la mobilisation physiologique d’un organisme vivant pour s’ajuster à son environnement. Il a montré qu’elle se réalisait essentiellement grâce à un équilibre entre les deux branches du système nerveux autonome, la branche orthosympathique et parasympathique.

Dans son approche thérapeutique du traumatisme, l’Expérience Somatique (Somatic Experiencing® – 1997), Peter A Levine considère le stress post traumatique comme le résultat d’un processus naturel qui a « mal tourné ». Pour lui, ce n’est pas l’évènement déclencheur lui-même qui provoque les complications du traumatisme. Elles proviennent en réalité du reliquat d’énergie qui, n’ayant pu être transformé et déchargé, reste piégé dans le système nerveux. Ce dernier active tous les mécanismes physiologiques et biochimiques à sa disposition pour faire face à une menace. L’organisme est donc maintenu en état de préparation et d’activation.

Noyau de la réaction traumatique :

Hyperactivation : réponse du système nerveux à la menace

Constriction : le système nerveux s’assure que tout est fait pour se concentrer sur la menace (corps et conscience perceptive)

Lorsque la constriction échoue à concentrer suffisamment l’énergie de l’organisme dans une réponse efficace, le système nerveux fait appel à d’autres mécanismes, tels que le figement et la dissociation afin de contenir l’hyperactivation.

Dissociation

Figement (associé à un sentiment d’impuissance)

Les comportements de défenses primitifs et universels sont appelés « stratégie de fuite ou de combat ». Si la situation appelle au combat, une créature menacée combattra. S’il est probable qu’elle va perdre ce combat et si elle le peut, elle s’enfuira. Ces choix ne sont pas réfléchis. Ils sont orchestrés de façon instinctuelle par le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Quand la fuite ou le combat n’assurent plus la sécurité de l’animal, on trouve une autre ligne de défense : l’immobilité ou figement. Les éthologistes appellent cet état de paralysie immobilité tonique. C’est l’une des trois réponses instinctuelles primaires dont disposent les reptiles et les mammifères quand ils font face à un prédateur. Son efficacité est équivalente aux deux autres et elle peut même devenir le meilleur choix dans de nombreuses situations.

Au niveau biologique, le succès ne signifie pas gagner mais survivre, et la manière importe peu. Il faut rester en vie jusqu’à ce que le danger soit passé et les conséquences seront envisagées ensuite. La nature ne porte pas de jugement de valeur sur la stratégie employée.

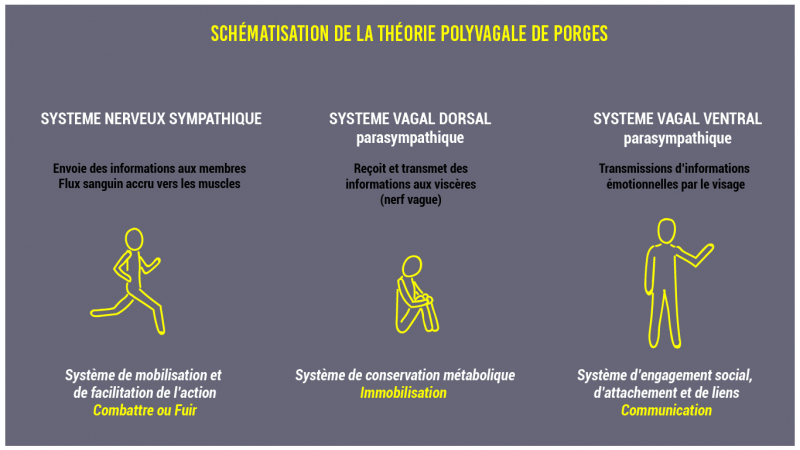

On retrouve une approche thérapeutique similaire dans les travaux de Stephen W. Porges sur les systèmes psychophysiologiques qui gèrent l’état traumatique. Sa théorie Polyvagale des émotions (2001) propose que, chez les êtres humains, trois systèmes neuronaux de bases sous-tendent le fonctionnement du système nerveux et les comportements et émotions qui y sont associés.

Les systèmes nerveux sont réglés de manière à évaluer les risques potentiels de l’environnement. Si l’environnement est perçu comme sûr, le système régissant notre engagement social va inhiber les structures plus primitives du cerveau limbique et du tronc cérébral qui gèrent les réactions de fuite ou combat. En général, lorsque l’on est menacé ou contrarié, on va tout d’abord chercher le visage et la voix d’autrui puis chercher à lui communiquer ce que l’on ressent pour assurer la sécurité collective. Ce comportement d’attachement est pratiquement la seule défense accessible aux jeunes enfants qui ne peuvent en général se protéger ni en combattant, ni en fuyant. Le comportement d’attachement pour assurer la sécurité est une stratégie générale chez les mammifères et les primates vis-à-vis des prédateurs.

Cependant, quand les comportements sociaux ne résolvent pas la situation menaçante, le cerveau retourne à un niveau de fonctionnement moins sophistiqué, plus primitif au niveau de l’évolution. Nous mobilisons alors notre réponse combattre ou fuir. Enfin, quand ni l’engagement social ou le « combattre ou fuir » ne résolvent la situation, ou lorsqu’il y a danger de mort imminente, c’est le système de la dernière chance qui est adopté. C’est le système le plus primitif qui gère l’immobilité, le figement et la dissociation qui prend le relais et gère seul la survie.

Il faut s’interroger non pas sur l’évènement mais sur la réaction ou la réponse individuelle. Notre société définit généralement le traumatisme par l’évènement alors que la vraie question est la réaction de l’individu. Quand quelqu’un a une réaction ou une réponse à un traumatisme, le corps interprète l’évènement traumatique comme une menace à sa vie. Le fonctionnement du système nerveux est alors largement reconfiguré, dans la façon dont il régule les systèmes physiologiques sous-jacents qui ont un impact sur le comportement social, les expériences psychologiques et aussi des implications physiques. Quand il s’agit de faire face à une menace mortelle, la réaction la plus probable est de faire le mort, d’entrer en état de dissociation. Une personne qui a pu sortir du figement peut commencer à approfondir un état de calme reconstituant. Parallèlement à ce retour à la normal et au bien être, émerge un désir de contact et de relation en face à face.

Ce n’est pas seulement l’agent agresseur qui est pathogène, mais la réaction de l’organisme à cet agent.

Cette réaction peut, dans certains cas, être totalement inadaptée parce qu’excessive ou insuffisante.

La sanction en est la maladie.

Bases physiologiques de l’ostéopathie – Irvin M. Korr, Ph. D.

Réveiller le tigre – Peter A. Levine

Guérir par-delà les mots – Peter A Levine

La pathologie psychosomatique – Wilfrid Delamer

Laisser un commentaire