Priorités et contraintes émotionnelles

L’Homme est un animal social. Sa survie dépend de son intégration à un groupe et de ses interactions avec les autres. Pour cela nous avons besoin de comprendre les actions, les intentions et les émotions des autres.

Si, à la naissance, l’enfant est complètement dépendant des adultes (nourriture, protection, apprentissage), l’individu doit aussi prendre conscience, dans son apprentissage, de son individualité, de sa place dans le groupe, de son unicité.

L’individu est donc constamment en train de faire des choix et de prendre des décisions entre ces deux contraintes. Idéalement, le groupe doit lui permettre d’acquérir une confiance en soi et de trouver son chemin de vie.

Mais souvent, il y a une différence (voir une très grande différence !) entre les logiciels installés par le groupe (famille, amis, société) et les logiciels personnels, ceux qui nous permettent de grandir, de s’accomplir. La façon dont une personne réagit à une émotion dépend souvent plus, de ce que le groupe lui a appris, que de son ressenti personnel.

Biologiquement, l’expression de nos sentiments a une fonction vitale d’informer. Lorsque nous avons peur, notre visage et toute notre attitude font savoir directement à notre entourage que nous sentons un danger.

Les émotions, d’un autre côté, surgissent précisément quand les adaptations du comportement ont échoué.

Peur : compulsion de fuite et d’évitement associé a à une tension ou un figement généralisé de tout le corps.

Dégoût : sensations intérieures de nausées, comme si on se préparait à vomir

Colère : compulsion primaire à attaquer, visible dans une tension du dos du bras et des poings, mais aussi tension dans la mâchoire, l’avant-bras et la main (contrôle et inhibition de l’impulsion primaire de frapper).

Tristesse et dépression : pulsion interrompue de façon chronique, sensation de fatigue lourde, de vertiges, de maux de tête et incapacité à penser clairement. Faible impulsion à pleurer (comme si étouffée) et une posture effondrée.

Joie : sensation d’expansion dans la poitrine, respiration libre et ample, élévation de la tête extension de la colonne vertébrale.

Un apprentissage multi-sensoriel

A la naissance, un enfant dépend des adultes pour sa survie physique : nourriture, protection, apprentissage. Mais du point de vue émotionnel, l’attachement est aussi un besoin primaire du bébé. Le lien affectif est primordial, on sait que l’enfant se construit entre autre à partir de son environnement et des relations sociales. Il va s’attacher majoritairement à l’adulte qui répond à ses besoins, notamment nocturnes (angoisse de mort). Le fait de savoir qu’il peut compter sur cet adulte qui répond à ses demandes lui permet de diminuer ses angoisses et lui donne une meilleure estime de lui-même.

L’enfant doit s’attacher à un adulte afin de mieux s’en libérer par la suite. Après une période d’apprentissage par l’imitation, il va chercher son identité souvent en commençant par rejeter les modèles qu’il connaît. Il faut parfois, d’abord apprendre à reconnaître ce qui ne nous convient pas, pour ensuite trouver ce qui est bon pour nous.

Apprentissage postural

De la naissance à environ 1 an (acquisition de la marche) l’apprentissage neuromoteur de l’enfant est descendant (céphalo-podal), la tête et le vestibule jouent le rôle principal dans l’acquisition de la posture.

Dès 2 mois d’apprentissage de la marche le bassin est stabilisé. L’équilibration va se faire de façon ascendante, podo-céphalique et à partir des hanches stabilisées, en privilégiant un fonctionnement en bloc de l’ensemble tête-épaule.

Vers 7 à 8 ans, il y a un retour de l’organisation descendante de l’équilibre, avec prédominance vestibulaire transitoire. La tête reprend sa mobilité par rapport aux épaules et devient fixe dans l’espace pour assurer la prise d’information des capteurs céphaliques. De 8 à 13 ans, l’organisation devient progressivement à double sens (capteurs céphaliques et podal) pour se rapprocher de celle de l’adulte.

Apprentissage émotionnel

Évolution des acquis de l’enfant

45 min : résonance motrice (imite ce qu’il voie de façon automatique)

2 mois : perception des visages

3 mois : attentif aux sons et aux histoires

4 mois : abstraction des objets

6 mois : distingue le vivant de l’animé

8 mois : relation uniquement avec l’objet qui attire son attention – Angoisse de l’étranger

18 mois : dissociation entre lui et les autres

36 mois : positionne un souvenir dans le temps et l’espace

De 24 à 48 mois : agression physique face à des situations déplaisantes

L’empathie

Avant 2 ou 3 ans, un enfant ne sait pas se dissocier de son environnement familial au niveau empathique. S’il capte des sensations autour de lui (peur, tristesse…ou joie ) il les ressent comme venant de lui.

Normalement, chez l’adulte, l’empathie se fait en gardant la distance avec l’autre et nécessite donc une certaine régulation de ses propres émotions. Cette fonction (sous tendu par le cortex préfrontal) donne un meilleur contrôle de notre état affectif : je perçois la douleur de l’autre, mais je ne souffre pas comme lui. Ces mécanismes de contrôle mettent près de 4 ans à devenir fonctionnels, temps pendant lequel l’enfant explore sa relation à l’autre.

Schémas neuro-sensori-moteurs et émotionnels

C’est par l’observation et la reproduction que se fait l’acquisition des schémas neuromoteurs (station debout, marche, langage…) et des schémas émotionnels (joie, colère, peur…).

Ces derniers sont directement reliés à des mouvements musculaires et des manifestations physiologiques (larmes, rougissement, augmentation du rythme cardiaque…). Les émotions sont reconnaissables et rattachées en grande partie aux expressions faciales et l’enfant va apprendre à les reproduire (joie : rire – colère : sourcils froncés et dents serrées – peur : yeux grands ouverts, sourcils remontés – tristesse : larmes …).

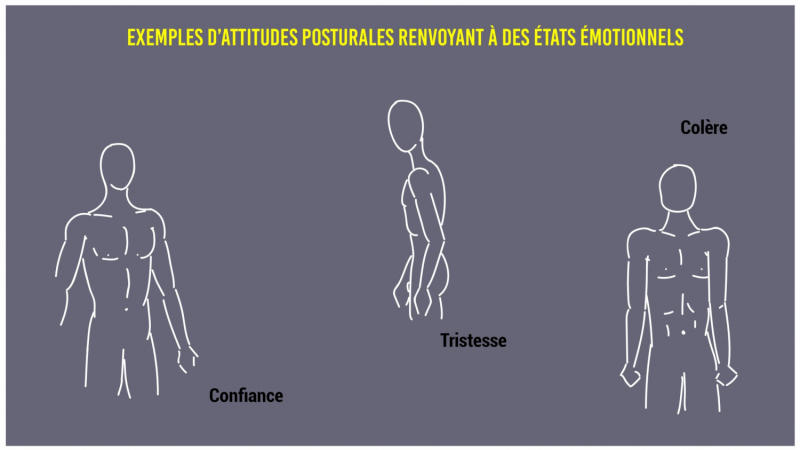

Pour les postures physiques, c’est la même chose :

S’étaler, prendre de la place = sensation de domination, de confiance

Bras croisés = se couper des autres

Soupires, épaules enroulées en avant, tête baissée = tristesse

Ce sont des postures et des expressions faciales que nous savons reconnaître. D’autant plus qu’elles sont marquées et qu’elles véhiculent une émotion intense. D’où la tendance des adultes, lorsqu’ils communiquent avec un enfant, aux exagérations et répétions dans les intonations, les mimiques, les expressions faciales.

Mais, au quotidien, les signes sont souvent plus discrets et mélangés (colère + tristesse – peur + dégoût). Peu à peu l’enfant va capter de plus en plus subtilement ces codes et apprendre à produire une réponse de plus en plus fine et adaptée.

Notre posture et nos muscles faciaux signalent des états émotionnels non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes. En tant que créatures sociales, c’est par l’empathie que nous communiquons le plus profondément. Pour cela nous devons entrer en résonance avec les sensation et émotions des autres ; autrement dit, nous devons pouvoir sentir les mêmes choses que ceux qui nous entourent. Notre façon d’exprimer cela est principalement non-verbale ; cela passe par nos attitudes et l’expression de nos émotions.

Les sensations physiques sont le fondement même de la conscience humaine. En tant que créatures biologiques, nos corps sont conçus pour réagir dans un monde en perpétuel changement, plein de défis et souvent dangereux. C’est la manière dont le corps réagit à son environnement qui, en grandissant, permet de se définir. Ce que l’on expérimente, plaisir ou douleur, succès ou échec, est enregistré par le corps et inscrit dans l’esprit. Nos pensées, loin d’être les « commandants en chef » dans la hiérarchie de notre organisme, sont un ensemble complexe élaboré à partir de ce que l’on fait et de ce que l’on ressent.

L’Organisme décrit une unité ne résultant pas de la somme des parties individuelles mais émergent de leurs interrelation dynamique et complexe. Corps et esprit, instincts primitifs, émotions, intellect et spiritualité doivent tous être considérés ensemble dans l’étude de l’organisme.

L’apprentissage se fait par des schémas neuro-sensori-émotionnels. Un individu fonctionne de façon globale. Une émotion est rattachée à un schéma neuromusculaire. Une posture, une expression faciale, un mouvement renvoient à une émotion.

Guérir par delà les mots – Peter A. Levine

La médiation sinokinétique – journées cliniques, 2014 – Wilfrid Delamer

Des logiciels du corps aux mouvements thérapeutiques – Dr Régine Zékri-Hurstel

Laisser un commentaire