Il n’y a pas que la morphologie globale du squelette humain qui a subi des changements lors du passage en position érigée. Toutes les structures autour ont du trouver des solutions pour s’adapter à ce nouveau fonctionnement.

Voici quelques exemples d’ingéniosités biomécaniques dans le corps humain.

Les os

Souvent, on imagine les os comme quelque chose de dur, dense et cassant. Cette image erronée est généralement reliée à la vision d’un squelette mort.

Un os vivant est spongieux et a une certaine élasticité. C’est un matériau ultra perfectionné.

Le tissu osseux est constitué d’eau (environ 1/4 du poids de l’os), de matières organiques (environ 1/3 du poids de l’os, dont la majeure partie est représentée par une protéine, l’osséine) et de sels minéraux inorganiques (le calcium, le phosphore, et le magnésium prédominent, bien que l’on trouve également du fer, du sodium, du potassium, du chlore, et du fluor en petites quantités).

Doctissimo.fr

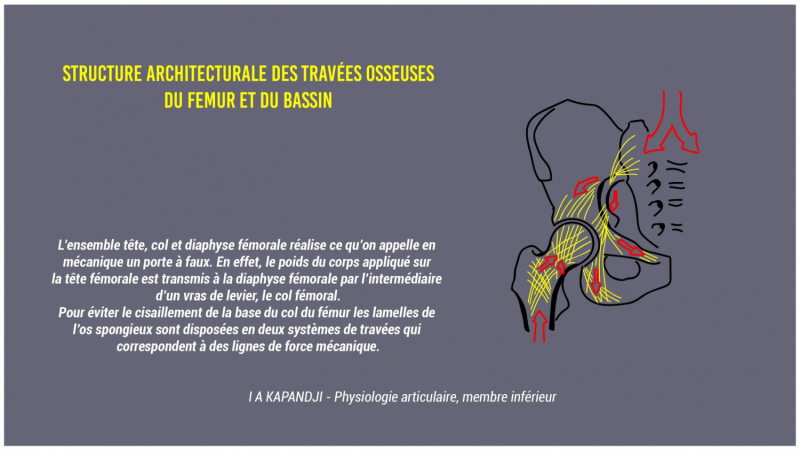

La structure de l’os est plus comparable à une éponge composée d’alvéoles qui permettent une légèreté indispensable à la locomotion. Il y a également, un système de travées, le long desquelles l’os se densifie, permettant de renforcer les endroits qui subissent des contraintes.

L’os doit aussi avoir un certain pouvoir d’absorption des chocs sinon nous nous ferions des fractures dès que nous nous cognons.

L’os, par sa structure alvéolée et agencée en travées osseuses est un bon matériau. Il allie légèreté et résistance plastique.

Exemple avec le fémur dont la structure des travées osseuses est parfaitement adaptée aux contraintes liées à la posture bipède :

Les courbures

Avec la position érigée, la colonne vertébrale devient une sinusoïde. Cette forme de courbure alternant cyphose et lordose répond à plusieurs impératifs.

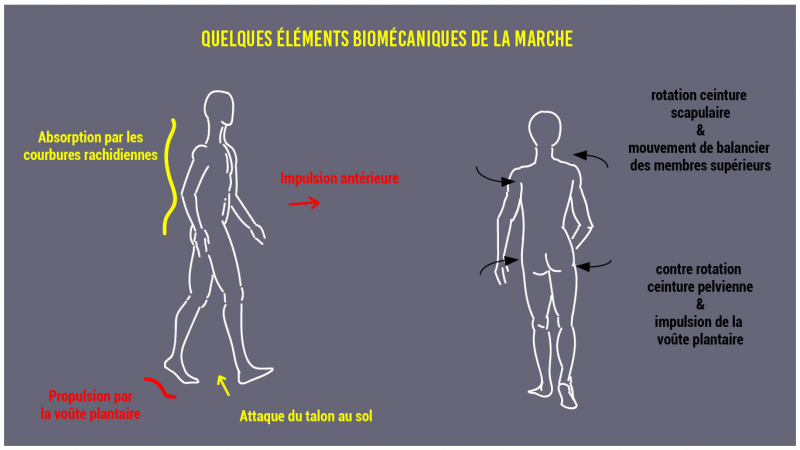

Un de ses impératifs est l’absorption de l’impact du poids du corps lors de l’attaque du talon au sol lors de la marche. Les courbures jouent le rôle d’un grand ressort.

L’apparition d’une voûte plantaire va dans le même sens.

En effet, lors de la marche, tout le poids du corps se retrouve d’un coup projeté sur un membre inférieur, le point d’impact étant le talon, un os (le calcanéum). S’il n’y avait pas l’absorption des contraintes par la voûte plantaire et les courbures rachidiennes, l’impact irait directement à la base du crâne. Or c’est un endroit qui doit assurer la protection du système nerveux sortant du crâne et en même temps la mobilité de la tête. C’est donc un endroit qui subit déjà beaucoup de contraintes. La résonnance de l’impact du talon au sol à ce niveau engendrerait de potentielles lésions nerveuses ou une perte de mobilité cervicale.

De plus ce système de ressort permet une économie d’énergie. La voûte plantaire et les courbures rachidiennes permettent de restituer une partie de l’énergie d’impact en énergie de propulsion pour le pas suivant.

Tout comme la giration des ceintures scapulaire et pelvienne. Le mouvement de balancier des membres supérieurs inversé et coordonné au balancement des membres inférieurs permet, une fois le mouvement mis en route, une restitution d’énergie répétée.

Ceci ajouté au déséquilibre antérieur préexistant, aboutit à un mode de locomotion très économique.

La chaîne conjonctive postérieure

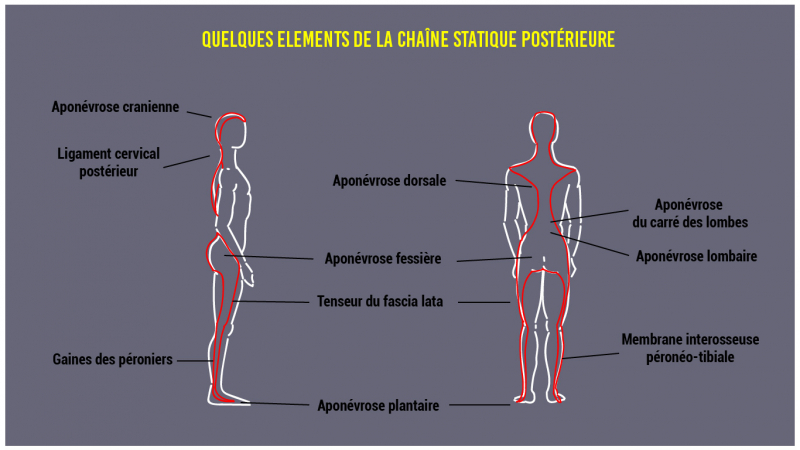

Le centre de gravité est légèrement en avant. Ce qui est un avantage, du point de vue de la locomotion, se transforme en contrainte en position statique. En effet, se léger déséquilibre doit être compensé pour que nous ne basculions pas en avant dès que nous arrêtons de marcher. Il faut donc un système qui puisse tenir le corps en arrière contre la gravité.

Les muscles qui seraient capables de fournir une force inverse, consomment beaucoup d’énergie. Leur utilisation n’est donc pas pertinente et suffisante sur la durée.

La nature a donc utilisé un autre matériel à sa disposition : le tissu conjonctif. Ce tissu, composé en grande partie de fibres de collagène, a un faible pouvoir de contraction par rapport aux muscles, il ne convient donc pas aux mouvements amples. Mais sa faible contractilité en fait un matériau peu couteux en énergie qui convient parfaitement au maintien statique prolongé d’une structure. Il existe une grande chaîne de fascias qui part du crâne, se prolongeant dans le dos et aux membres inférieurs. Cette succession de tissus conjonctifs épais assure le rôle d’un grand élastique qui supporte, en partie, le déséquilibre antérieur physiologique pour soulager les muscles postérieurs.

I A KAPANDJI – physiologie articulaire, tronc et rachis, membre inférieur

Léopold Busquet – Les chaînes musculaires Tome II

Laisser un commentaire