La médecine chinoise a 5 mille ans. Elle est le reflet d’une sagesse ancestrale et surtout d’une longue expérience d’observation. C’est une tradition qui s’est affinée à travers les siècles et malgré l’arrivée de nouvelles technologies médicales occidentales.

origines et transmission

Si les premiers textes médicaux chinois sont relativement tardifs. Les premières inscriptions retrouvées laissent voir que la guérison était anciennement plus affaire d’invocations et de prières aux esprits que de thérapeutiques. Cependant les plus anciens textes historiques et rituels montrent qu’en plus du prêtre on faisait appel au médecin, lequel disposait d’un savoir en pharmacopée, acupuncture et moxibustion. Il existe également une catégorie distincte de thérapeutes que l’on trouve mentionnée très tôt : les Wu que l’on pourrait traduire par Chamane. Ils assuraient la liaison entre les esprits maléfiques du corps et ceux de l’extérieur, par le moyen de transes, d’invocations, et de drogues diverses. Ils seront évincés lorsque les prêtres taoïstes interviendront dans ce domaine de compétence.

Hippocrate et le Nei Jing représentent tous deux la même brèche monumentale vis-à-vis des systèmes de guérison plus ancien basés sur le surnaturel et la magie. Hippocrate rejette explicitement les explications magico-religieuses de la maladie et en parle comme d’un phénomène connaissable, naturel et sujet à l’investigation et à l’observation. On retrouve des termes semblables dans le Nei Jing. Mais alors que ces notions rationnelles dominent clairement les deux traditions, le problème des maladies graves et du destin en général n’est pas entièrement banni, mais seulement déplacé. L’académie impériale de la dynastie Tang (618-907 ap JC) avait une section d’incantations et de tabous. De la même manière, les médecins grecs se fiaient souvent aux temples d’Asclépios comme un allié amical.

Le Huang-di Nei-Jing ou Classique Interne de l’empereur Jaune est la source de toute la théorie médicale chinoise. Rédigé par des auteurs inconnus entre 300 et 100 av JC, il est le plus ancien des textes médicaux chinois. La connaissance et les exposés qu’il contient sont les idées de bases développées et élaborées par des penseurs ultérieurs. Les commentateurs ajoutèrent des annotations qui éclaircissaient ou corrigeaient ses idées d’origine. La tradition médicale chinoise réunit des remèdes populaires et les traitements des médecins-lettrés. En Chine aujourd’hui, les manuels de base dont se servent les médecins traditionnels sont des interprétations et des clarifications contemporaines des formules et des commentaires des ouvrages retravaillés à partir de matériaux plus anciens. Une telle transmission à travers les dynasties n’a pas seulement conservé et résumé les sources originales, mais a également permis de les réformer continuellement.

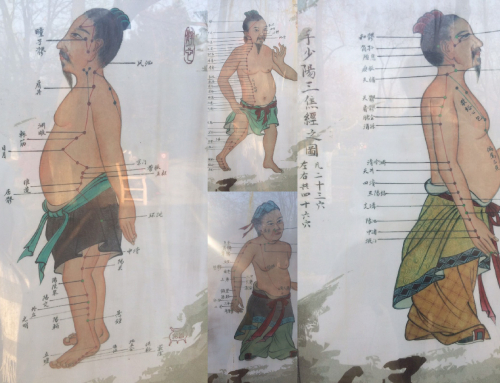

Même si la théorie médicale chinoise est antérieure au taoïsme philosophique, la médecine traditionnelle chinoise trouve ses origines dans l’étude du Tao. La plus importante notion est celle de Qi « souffle » désignant la vapeur qui s’élève d’un pot de cuisson de grains. C’est sur ce Qi qu’il convient d’agir en rééquilibrant les énergies perdues ou déficientes, voire excédentaires. La quête de l’immortalité apportée par le courant taoïste va changer les pratiques thérapeutiques. Aux techniques proprement médicales (moxas, acupuncture, pouls et massage) vont s’ajouter des recommandations diététiques, gymniques, respiratoires, sexuelles… Dans ce mode de pensée, le corps humain est un microcosme qui reproduit le macrocosme avec ses rivières, ses montagnes, ses mers, en bref un paysage dont on peut dresser la cartographie.

Un paysage harmonieux

La médecine chinoise se veut holistique, elle ne traite pas l’individu en tant que différents segments souffrant de diverses maladies, mais plutôt l’homme dans ses rapports avec son entourage. La maladie n’est que le reflet d’un déséquilibre entre l’homme et la nature. Ce déséquilibre peut venir de l’extérieur (facteurs climatiques : perversité externe) mais aussi de l’intérieure (problèmes psychologiques : perversité interne).

La médecine traditionnelle est donc basée sur l’idée qu’aucune partie ne peut être comprise si ce n’est dans sa relation à l’ensemble. Si une personne présente un symptôme, il faut comprendre comment ce symptôme se situe dans l’ensemble du modèle corporel de ce patient. C’est une organisation de toutes les manifestations corporelles observables en un ensemble intégré de fonctions et de relations. La compréhension de ces fonctions et de ces relations rend le praticien capable d’y identifier une dysharmonie et, l’ayant identifié, d’instaurer un traitement.

Pour préserver la vitalité et rétablir l’harmonie, le thérapeute à toute une palette de techniques de traitement qui vont agir sur les différentes couches d’une personne : biomécanique, physiologique, énergétique, émotionnelle, spirituelle… La pratique de la MTC s’appuie sur plusieurs éléments thérapeutiques dont les principaux sont :

La pharmacopée qui utilise l’ensemble des 3 règnes : minéraux, végétaux et animaux

L’acupuncture et la moxibustion (principe de chauffage des méridiens par combustion d’une herbe, l’armoise)

La gymnastique médicale chinoise par exemple le Qi-gong

Le massage thérapeutique : tui-na et an-mo et l’utilisation de ventouses

La diététique énergétique

Les 7 piliers fondamentaux des méthodes de préservation de la santé selon la tradition chinoise :

Savoir manger, bouger, respirer, se reposer, faire l’amour, maîtriser son esprit et se conformer aux cycles de la nature

Préserver et nourrir son âme, embrasser l’unité, peut-on faire qu’elle ne s’éloigne pas ?

Concentrer ses souffles, se rendre entièrement souple, peut-on être tel un nouveau-né ?

Nettoyer et purifier le miroir mystérieux, peut-il être sans tâche ?

Aimer le peuple et tenir le pays dans l’ordre, peut-on le faire sans intelligence ?

Tenir la porte du ciel ouverte ou fermée, peut-on être telle une femelle ?

Comprendre clairement les quatre limites du monde, peut-on le faire sans agir ?

Lao zi

Lao Tseu – Le Daode jing, Rémi Mathieu

Comprendre la médecine chinoise, Ted J. KAPTCHUK

Le taoïsme, Rémi Mathieu

La médiation sinokinétique, Wilfrid Delamer

Laisser un commentaire