Né en Chine, sans doute au IVème siècle av JC, le taoïsme s’est construit en parallèle et à rebours de la pensée officielle : le confucianisme. Mais dès le début de notre ère, il s’est enrichi au contact du bouddhisme et a durablement imprégné la religion populaire, structurant également de nombreuses disciplines scientifiques ou artistiques (médecine, arts martiaux, stratégie militaire, poésie…). Le taoïsme vise à assurer une forme d’harmonie de l’homme avec la nature et le cosmos, aussi bien par le corps que par l’esprit.

Genèse et fondements

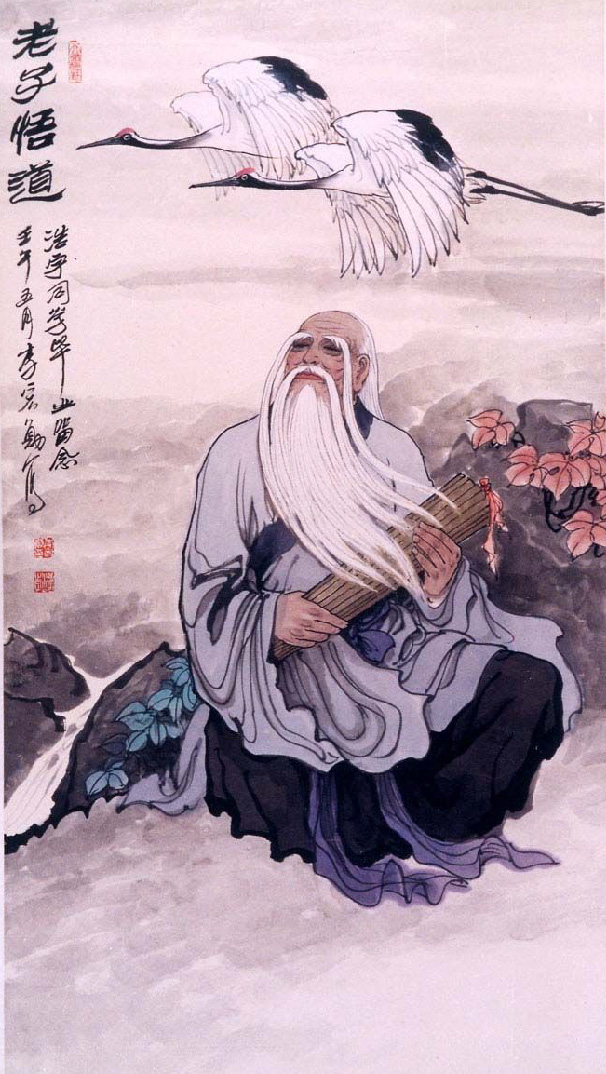

Le Tao Te King est l’exposé classique de la philosophie taoïste. C’est un recueil de pensées attribuées à Lao Zi. Avant de partir vers le couchant, celui-ci remit à un homme posté à la frontière de la Chine, un livre étrange encore sans titre. Puis il disparut dans les contrées d’Occident et ne revint jamais en sa terre natale. C’est ainsi qu’aux environs de VIème siècle, le « Vieux Maître » livre au gardien de la passe le fruit de ses pensées ténébreuses. Telles seraient les origines du Lao Zi, plus connu sous son titre tardif de Tao Te King (ou Daode Jing) « classique de la voie et de son efficience » ou « classique de la voie et de la vertu ».

Des copies ont été retrouvées en plusieurs lieux des principautés centrales de la Chine féodale. Il semble qu’il obtint, sous des formes diverses, quelques succès auprès des hommes de lettres et de conseillers de princes. Des penseurs entreprirent de le critiquer, s’insurgeant contre ses multiples audaces trop novatrices. Ses citations et ses versions se multiplièrent au cours du siècle suivant. Il fallut encore attendre des centaines d’années avant que ne fût arrêtée la forme canonique de l’ouvrage.

Un autre texte classique de la pensée taoïste est celui de Zhuang zi, qui date du IVème siècle av JC, siècle d’or de la pensée chinoise. Zhuang zi accompagne et développe brillamment les thèses de Lao zi même s’il ne le cite presque pas. Il n’est pas un polémiste, mais un homme contre les confucianistes et les rationalistes. Il ne supporte pas les notions arbitraires de bien et de mal et en veut aux philosophes et autres « sages » d’avoir inventé le concept de vérité. Tout jugement sur la réalité est parfaitement aléatoire et évidemment relatif. On pourrait même qualifier la philosophie de Zhuang zi, et celle des penseurs taoïstes en générale, de « relativisme absolu ». La seule connaissance pertinente est intuitive. La seule communication pertinente est celle du geste ou encore celle qui s’établit entre deux êtres qui abolissent la fonction nominative du langage pour s’en tenir à son rôle de lien de communication. Quand Zhuang zi parle de la « connaissance par la non-connaissance » il entend que seule l’intuition directe de la voie est débarrassée des catégories de la pensée. Zhuang zi est un original, hostile à la pensée commune. Il est du côté de la folie, contre la sagesse convenue des lettrés. Il aime les fous qui disent ce que personne n’ose énoncer. Il apprécie les tordus et les bancals, les handicapés et les bossus… tous ceux à qui leur différence a permis de sortir de leur zone de confort en pensant justement contre la doxa.

Lie zi (IIIème siècle av JC) est reconnu comme le troisième père fondateur de l’ensemble des doctrines qualifiées de « taoïstes ». Il s’agit, à la suite de Lao zi, de faire entendre non seulement l’étendue mais la puissance du Tao en termes d’engendrement des êtres. Lie zi va l’illustrer par une image qui va devenir sa marque de fabrique : celle de la vacuité. La vacuité est cette étape souvent définie comme intermédiaire entre l’indéterminé et le déterminé (l’il-y-a et l’il-n’y-a-pas) qui précède l’existence des choses. Cette figure omniprésente chez Lie zi est inspiré de Lao zi, mais lui la place au centre de sa représentation de la voie. Les personnages que l’on retrouve chez Lei zi sont assez proches de fous et des estropiés de Zhuang zi. Ces solitaires vont devenir des figures idéalisées par les récits légendaires taoïstes et donner naissance à des « héros » parés de toutes les vertus de cette école de pensée. Ils se nourrissent de souffles, chevauchent les airs, marchent dans le feu sans se brûler, s’enfoncent dans l’eau sans se noyer, volent dans le ciel sans en tomber…

La conception du Tao

Au commencement il y a le Tao. Cependant le Tao n’a ni commencement ni nom. Et c’est parce qu’il est une réalité et un mystère innommable qu’il est indispensable de recourir à des métaphores multiples pour le faire entendre. Hors des temps sociaux et humains, le Tao inscrit son efficience dans les temps cosmiques ; c’est-à-dire qu’il est lié au commencement des choses. S’il est vide, sans nom, sans aspect, sans détermination aucune, il est en même temps plein de toutes ses potentialités latentes. Le mouvement propre du Tao est le « retour », c’est-à-dire la tendance à revenir spontanément vers l’origine.

La fonction première du Tao est de générer, d’engendrer, de « faire vivre ». Il est le principe même de vie qui est la condition sine qua non de l’existence des choses. Ainsi le Tao engendre l’un, l’un engendre le deux (la binarité), le deux engendre le trois (la complexité), le trois engendre les dix mille êtres (la totalité des choses).

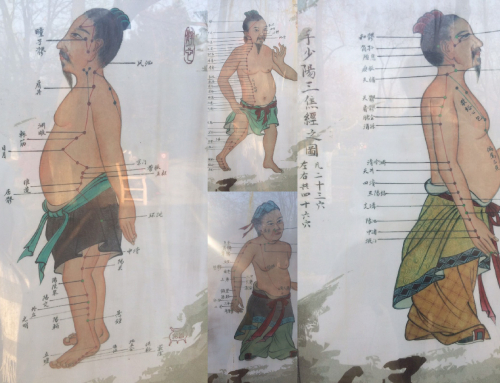

L’idée du Tao au sens large propose une conception du cosmos, de la terre et des hommes aux sages et à ceux qui entendent le devenir. Ce n’est qu’après l’invention de la « religion taoïste » (daojiao : enseignement du Dao) que la doctrine prend une toute autre dimension, sociale voire politique. Des prêtres, des chefs religieux et des quêteurs d’immortalité, maîtres des techniques ésotériques prennent alors le pas sur la recherche théorique des intellectuels. Dès lors s’instaure un ensemble de rituels complexes qui, parallèlement à la religion officielle du pouvoir politique, va permettre de passer du monde des hommes à celui des esprits, du monde terrestre à celui d’en-haut, du corps intérieur à l’espace extérieur… Contrairement aux adeptes de Confucius, le sage taoïste fait bon ménage avec les énergies spirituelles. Les manifestations multiples de ces croyances ont eu une influence majeure dans les pratiques médicales, les arts martiaux, les tactiques militaires, l’art culinaire… qui mêlent à la fois des pratiques théoriques anciennes, des applications pratiques collectives ou individuelles, des croyances religieuses et des gestuelles ritualisées.

Les taoïstes s’interrogent sur le savoir-comment. La connaissance ne porte pas sur une chose, mais sur un processus et son usage. Toute la nature est un procès et le sage ne vise qu’à s’y insérer sans fausse note. Il songe, non pas tant à comprendre un mécanisme qu’à le vivre de l’intérieur, sinon à se laisser progressivement pénétrer par ce procès pour ne faire plus qu’un avec lui, sans en rien savoir en théorie. Lao zi insiste sur la force de la connaissance par l’intuition, surtout lorsqu’elle s’appuie sur le sentiment d’évidence. Celui qui sait, n’est pas un érudit au trop vaste savoir, mais celui qui puise en lui ce que le Tao y a naturellement déposé. Le sage est alors un miroir du monde sur lequel il n’intervient pas, mais qu’il reflète pour s’en inspirer. Il est celui qui prend le monde tel qu’il est et ne cherche pas à le transformer, respectant ainsi le cours des choses qui créent d’elles-mêmes les phénomènes.

Suivre la Voie

Être taoïste c’est incarner la sagesse du taoïsme dans tous les aspects de la vie : public, domestique, privé et spirituelle. Être taoïste c’est vivre pleinement sa vie en comprenant l’interdépendance de toute chose puisque tout émane du Tao. Être taoïste c’est incarner le yin et le yang. Être taoïste c’est devenir l’essence même des cinq éléments : le feu, le bois, la terre, l’eau et le métal.

L’art du leadership est au cœur de la vie publique du taoïste. Il s’agit d’inspirer et de montrer l’exemple. C’est la voie du sage « vision de l’immensité »

L’art de la vie saine est au cœur de la vie domestique du taoïste. Il s’agit d’apprécier la force de vie du corps et de l’entretenir par une alimentation saine et un mode de vie actif et sain. C’est la voie du mentor « adopter la simplicité »

L’art de la dissimulation est au cœur de la vie privée du taoïste. Il s’agit d’éviter d’éblouir les autres ou d’attirer l’attention sur nous sans pour autant se montrer distant ou ne pas s’engager. C’est la voie du maître spirituel « ciel caché »

L’art d’être est au centre de la vie spirituelle du taoïste. Il touche chaque aspect de notre expérience de vie. C’est la voie de l’immortel « errer librement et simplement »

Le taoïsme naît d’un mouvement idéologiquement révolutionnaire et transgressif de « renversement de table » : celle du confucianisme et des autres doctrines rationalistes de son temps. Devenu une religion, il adore ce qu’il a brûlé (le dogme, la parole, le rite), mais conserve néanmoins ses références idéalistes (le silence, le mystère, la voie). La force des doctrines du Tao est de valoriser le mystère là ou bien d’autres s’arrêtent à la logique pure et se privent ainsi d’une dimension centrale de l’humain comme du cosmos. On peut qualifier l’ensemble de son enseignement de mystique en ce qu’il privilégie l’union de l’esprit à l’Un, que génère le Tao, se défiant de la raison au pur profit de l’imagination. Il a souvent préféré les images aux spéculations, la spiritualité à l’argumentation, sans privilégier jamais une seule voie vers la voie.

Le génie de la culture chinoise a toujours été d’être fidèle aux engagements fondamentaux de ses origines et de s’adapter aux circonstances historiques qui en ont régulièrement bouleversé les applications. Le génie du taoïsme peut être comparé à celle-ci, fidèle à lui-même et pourtant sans cesse réadapté aux aléas mouvants des croyances et des influences extérieures, au premier rang desquelles se place le bouddhisme. Toujours ouvert aux autres doctrines, cherchant souvent la synthèse avec elles, jamais (ou presque) sectaire, il sait entendre les autres messages et les intégrer à la doctrine sans se trahir.

Avant l’apparition du ciel et de la terre, toutes les choses étaient indifférenciées et unies dans le Tao. Puis les aspects clairs et boueux se séparèrent. La partie claire forma le ciel et la partie boueuse forma la terre. Les quatre saisons prirent naissance, et le yin et le yang émergèrent.

Lao Tseu – Le Daode jing, Rémi Mathieu

L’esprit Taoïste, Eva Wong

Le taoïsme, Rémi Mathieu

Laisser un commentaire