Diagnostic

La médecine chinoise reconnaît beaucoup de modèles de dysharmonie. Distinguer les huit modèles principaux (Ying/Yang – Intérieur/Extérieur – Déficience/Excès – Froid/Chaud) parmi les signes et les symptômes que présente le patient est l’une des tâches principales du thérapeute.

L’esprit occidental a tendance à analyser spécifiquement. Il s’attarde sur les détails sans percevoir la réalité de l’ensemble de l’édifice. Le bilan oriental est une relation différente qui capte tous les signes non verbaux. Dans un premier temps il faut apprendre à observer, à laisser l’œil vagabonder. Puis il faut écouter et enfin palper. Au cours de son examen, le thérapeute récolte, interprète et organisme simultanément ses perceptions qui vont le mener à une compréhension des évènements qui ont lieu dans le corps.

Observer

Aspect général du patient : son attitude, son comportement, sa posture physique, son souffle. Ce qu’il dégage : force ou asthénie, nervosité ou calme, fatigue ou énergie, abattement ou rigidité…

Sa face : le teint de son visage, ses expressions, la forme de sa bouche, ses yeux…

Observation de la langue: sa forme, sa couleur et son enduit

Écouter

Le discours d’un patient est une source d’information. Son histoire renseigne sur les symptômes et leur chronologie. Mais la façon dont la personne raconte est tout aussi importante. Le débit verbal, la puissance de la voix, la tonalité émotionnelle sont pris en compte et peuvent être des marqueurs d’un déséquilibre (discours agressif ou auto-dévalorisant, voix faible, logorrhée…)

Interroger

Le thérapeute pose des questions pour trouver des informations importantes qui ne sont pas immédiatement apparentes : sensation de froid ou de chaleur, céphalées, vertiges, appétit, soif, sommeil, qualité et localisation de la douleur… Il est aussi important de demander ce qui améliore ou aggrave les symptômes (la fatigue, l’activité physique, l’alimentation…)

Toucher

Palpation des différentes parties du corps et des différents points d’acupuncture

Prise du pouls : profondeur, vitesse, largeur, force, forme, longueur, rythme

Techniques thérapeutiques

La MTC est faite de multiples disciplines à la fois indépendantes et complémentaires. Les thérapeutiques les plus connues et les plus courantes sont l’acupuncture, la diététique, la pharmacopée, les massages et la gymnastique thérapeutique. A cela il faut ajouter une approche astrologique du cas médical et une approche psychologique par l’étude de la morphologie et du caractère. Mais en réalité la MTC est infiniment plus vaste. A tel point que même en Chine, peu de médecins sont compétents dans toutes ses branches. Le plus souvent, ils sont spécialisés dans quelques disciplines.

Les différentes approches thérapeutiques ont comme base de rétablir ou d’entretenir la bonne circulation du Qi. Elles ne soignent pas seulement le corps physique, mais agissent plus profondément sur le mode de circulation de l’énergie vitale à travers le corps tout entier. D’après la philosophie chinoise cette l’énergie vitale, le Qi, est la force dynamisante à la base de toute vie. Dans notre corps, le Qi circule à travers des canaux, appelés méridiens, apportant de l’énergie aux organes, aux tissus et sur le plan psychologique. La répartition du Qi à travers le corps a de profondes répercutions sur le bien être : émotionnellement, intellectuellement, spirituellement autant que physiquement. La médecine chinoise considère que la maladie, sous toutes ses formes, provient de déséquilibres ou de blocages dans la circulation du Qi. Lorsque le Qi circule de manière équilibré, on se sent détendu, rempli de confiance, d’énergie et d’enthousiasme. On est débarrassé de toute tension, rigidité, crispation ou douleur, on est vigoureux et on « pétille » d’énergie.

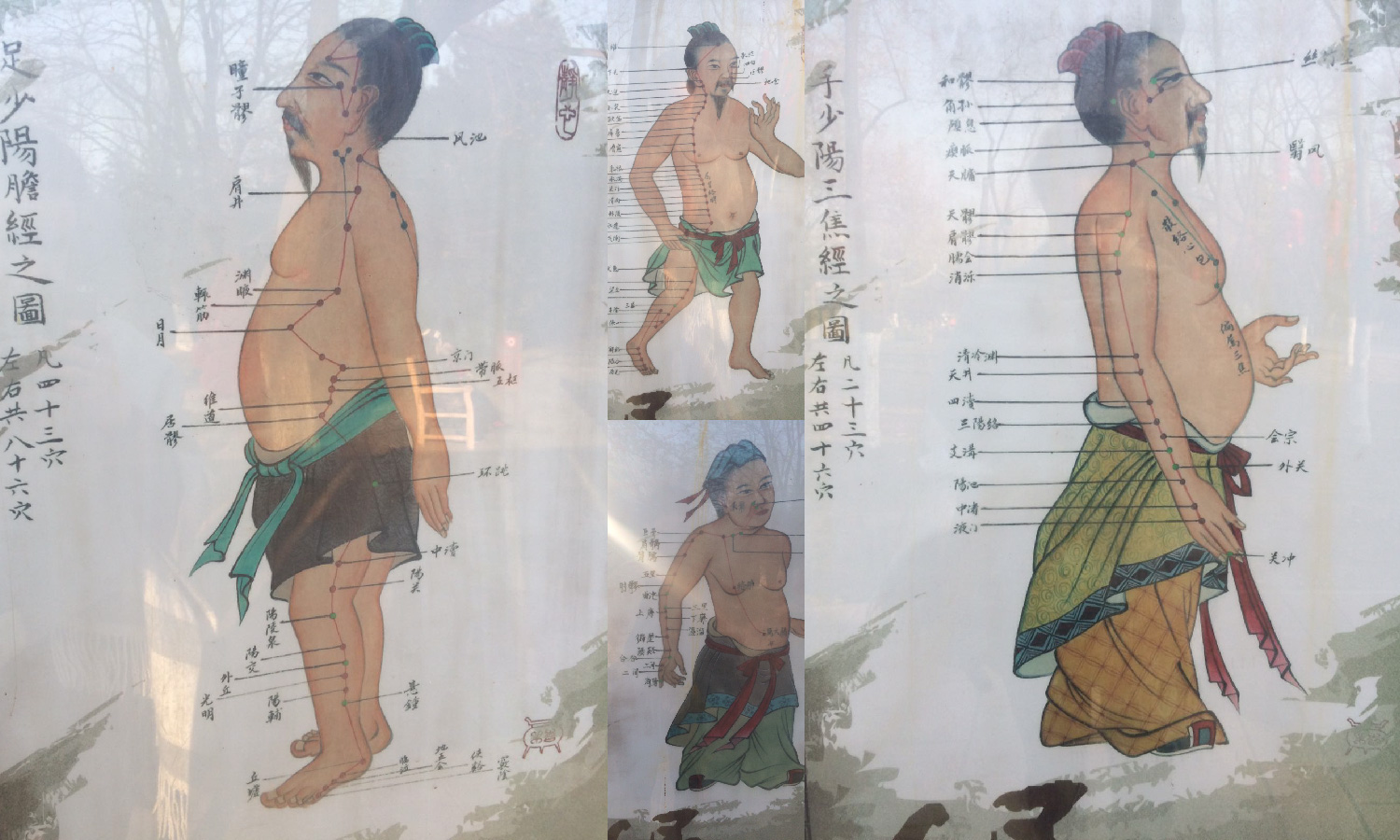

L’acupuncture et les moxas

Les praticiens de MTC travaillent avec le Qi et sa circulation. Chaque point d’acupuncture possède à la fois une composante anatomique et énergétique et constitue une partie intrinsèque du système des méridiens, qui permet un échange entre l’extérieur et l’intérieur du corps. Le traitement par acupuncture nécessite non seulement de connaître la localisation de chaque point des méridiens mais aussi de comprendre le contexte de ces points c’est-à-dire les différentes catégories et les associations de points.

Directement issus de l’acupuncture, la méthode des moxas consiste à chauffer des points situés le long des méridiens d’énergie. C’est un outil de tonification. Traditionnellement cette méthode faisait partie intégrante de l’acupuncture. Le mot acupuncture se traduit par aiguille de feu. On peut chauffer directement une zone précise en approchant de la peau un rouleau d’armoise (ou herbe de Saint Jean) dont l’extrémité est incandescente. Il est aussi possible de chauffer un point en allumant un petit bout de rouleau d’armoise posé directement au bout de l’aiguille.

Les maladies qui se situent en bas, on les traite en haut ; les maladies qui se situent en haut, on les traite en bas. Les maladies qui se situent à la tête se traitent au pied ; les maladies qui se situent aux lombes se traitent au creux poplité.

Lingshu

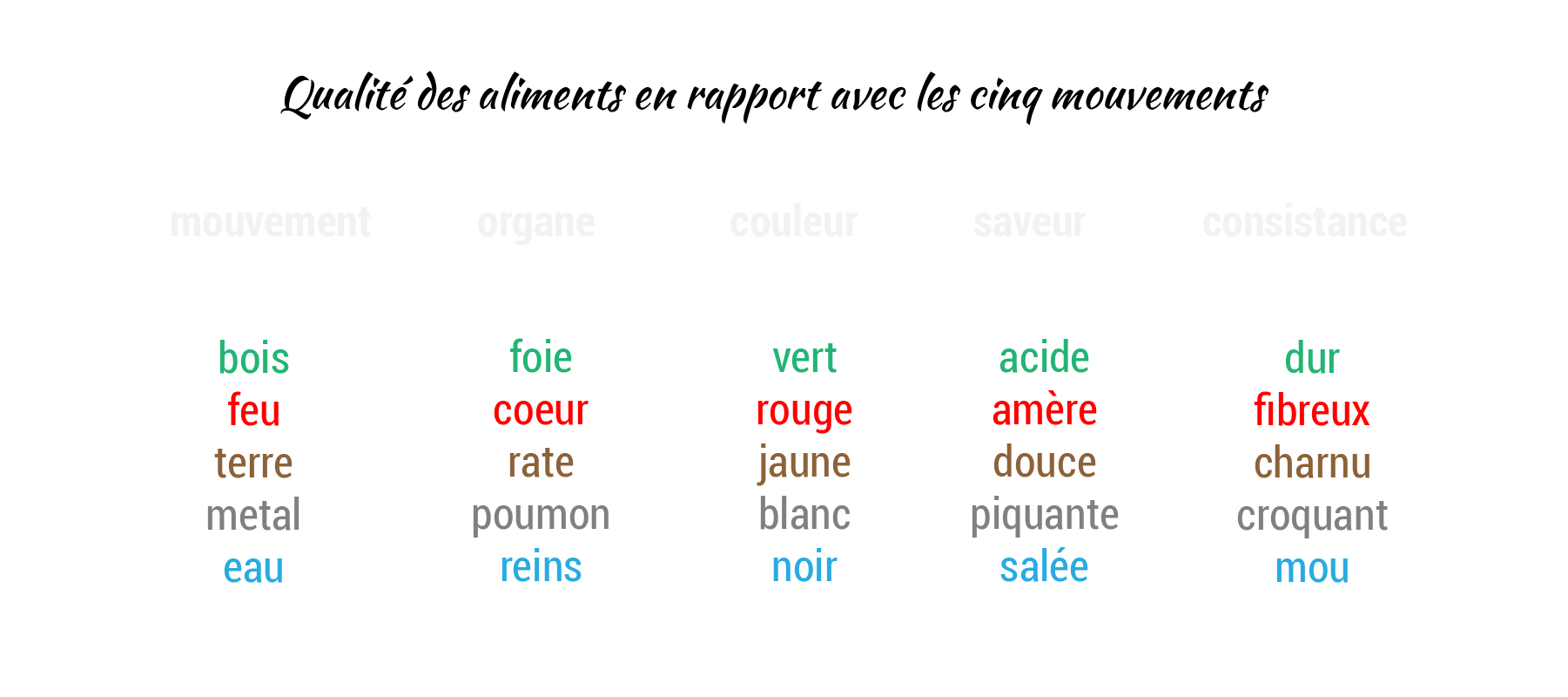

La diététique chinoise

Selon la MTC les principaux aspects de l’aliment sont : sa vitalité – sa nature – sa saveur – sa forme – son tropisme (le lieu où l’aliment agit de manière particulière dans l’organisme)

La vitalité de l’aliment

Pour la MTC la qualité de l’aliment, sa vitalité, dépendent de l’énergie et de l’essence dont il est porteur : Jing Qi. Or c’est de cette impulsion de vie que l’on se nourrit. Plus un aliment est plein de vitalité plus on bénéficie de cette force. Nous profiterons au maximum de ce Jing Qi dès lors que l’aliment aura été cultivé dans des conditions naturelles, dans sa saison et qu’il aura été consommé frais.

La nature des aliments

La nature d’un aliment correspond notamment à l’effet thermique et physiologique qu’il produit dans le corps humain, en réchauffant, stimulant ou au contraire en calmant, refroidissant certains de nos organes ou fonctions physiologiques.

Les saveurs des aliments

Chaque saveur, selon la tradition chinoise, nourrit un organe précis et à travers lui toute la série de correspondances qui lui sont évoquées dans les 5 mouvements. L’harmonie des saveurs est donc fondamentale à notre équilibre.

Exemples :

Saveur piquante

Saveur piquante

Affinité avec le Poumon

Action dispersante, activante (yang)

Les aliments de cette saveur provoquent la transpiration et font sortir les agents pathogènes, ils sont souvent utilisés pour aider à chasser toutes les intrusions de froid, de chaleur, d’humidité, de vent et leur manifestation pulmonaires.

D’autres aliments, grâce à cette saveur, activent le Sang et le Qi (action de mobilisation)

Saveur salée

Saveur salée

Affinité avec les Reins (en quantité modérée favorise leurs tonification)

Saveur de nature yin qui a la propriété de ramollir ce qui est anormalement dur (kyste, lipome,…). Elle assouplit, élimine les blocages.

Nature descendante qui aide au transit (purge en abaissant)

Aux 5 saveurs fondamentales (piquant – doux -acide- amer – salé) sont rattachées :

L’insipide : annexe du doux – diurétique, aide à éliminer l’humidité

L’astringent : acide très puissant – parfois utilisé pour la cicatrisation

La forme des aliments

Les couleurs sont des composantes vibratoires subtiles qui ajoutent au repas le plaisir des yeux. Elles servent aussi à aiguiser l’appétit. On peut même considérer qu’il existe une stimulation interne spécifique à chaque couleur, en association avec les saveurs et la loi des 5 mouvements.

La consistance des aliments va conditionner la façon dont on va mastiquer, déglutir et finalement assimiler l’énergie des aliments.

Le degré d’hydratation, c’est-à-dire le caractère asséchant ou humidifiant d’un aliment va servir à harmoniser le bol alimentaire selon l’axe sécheresse/humidité et faciliter le travail du couple Rate/Estomac. La majorité des aliments sont plutôt humidifiant ce qui est bien dans le sens où l’on est composé à 70% de liquides et qu’il est essentiel que ces liquides organiques soient renouvelé régulièrement. Mais une alimentation excessivement humidifiante va entraver et fatiguer la Rate.

On doit manger plutôt tôt que tard, lentement que rapidement ; peu que beaucoup, la nourriture doit être tiède mais pas chaude, plutôt molle que dure, et salée mais pas trop salée.

Yang Sheng Lu

La Pharmacopée

La pharmacopée utilise l’ensemble des 3 règnes : minéraux, végétaux et animaux

En Chine, les plantes médicinales constituent un « trésor national » et sont très largement utilisées, de manière tant préventive que curative. Expérimentée depuis plus de 3 000 ans, la pharmacopée chinoise recèle quelques milliers de substances, dont environ 300 sont d’usage courant. Même si une grande partie des connaissances qui sont propres à cette pharmacopée découle d’une pratique traditionnelle populaire – avec des variations d’une région à l’autre -, les médecins chinois ont accumulé un volumineux corpus de données au fil du temps. Dans son pays d’origine, la pharmacopée chinoise est la première approche privilégiée. Elle est considérée comme plus puissante que l’acupuncture. Aujourd’hui, la pharmacologie et la recherche continuent d’approfondir cette science, tandis que les praticiens contemporains élaborent de nouveaux traitements, de mieux en mieux adaptés aux maux de notre époque. La pharmacopée chinoise est donc une approche vivante.

La pharmacologie occidentale mise généralement sur un ingrédient actif pour régler un problème. L’herboristerie traditionnelle, quant à elle, mise sur l’effet conjugué des diverses composantes de la plante. De plus, en herboristerie chinoise, la norme est d’utiliser plusieurs plantes en même temps, ce qui constitue une « préparation ». On profite ainsi de la synergie de plusieurs ingrédients ayant des propriétés similaires et cela minimise les effets secondaires que pourrait causer la prise d’une seule plante en grande quantité.

Les plantes sont classées dans la pharmacopée chinoise selon les cinq éléments et leur potentiel thérapeutique dépend de l’ensemble de ses caractéristiques : couleur (chaude, froide), nature (amère, douce…), saveur, forme (texture, humidité …), action (tonifiante, purgative, dispersante…). Ce sont le (ou les) principe actif dominant et les composants de chaque plante qui vont en donner sa saveur et sa classification en fonction des cinq éléments. Par exemple : La saveur acide est évacuante, purgative et astringente. Elle tonifie le Foie et rétracte le Cœur et les vaisseaux. La saveur douce est sudorifique, dissipante et relâchante. Elle tonifie la Rate et relâche le Cœur. La saveur amère est évacuante, purgative, astringente et durcissante. Elle tonifie le Cœur, disperse et assèche l’humidité de la Rate, tonifie le Rein et le Poumon.

La propriété de tonification est fondamentale dans cette approche et sert de base à toute entreprise thérapeutique. Ici, « tonifier » veut dire accroître la compétence, l’adaptabilité et la résistance de l’organisme aux facteurs adverses.

Autre élément fondamental, les herbes sont choisies spécifiquement en fonction de la personne à traiter. Le « bon » médicament convient à telle personne comme la bonne clé ouvre telle serrure. Pour prescrire une plante ou une préparation, le praticien doit comprendre non seulement les causes sous-jacentes des symptômes, mais la dynamique propre de son patient – ce qu’on appelle le « terrain ».

En arrivant dans un pays, il faut s’informer des coutumes ; en entrant dans une famille il faut se renseigner sur les interdits ; en montant à la terrasse des cérémonies, il faut s’enquérir des rites ; en se penchant sur un malade, il faut demander ce qui lui convient.

Lingshu

Le massage chinois

Le massage chinois fait partie des arts thérapeutiques de la médecine chinoise traditionnelle les plus anciens. Il ne soigne pas seulement les muscles ou les articulations, mais agit plus profondément sur le mode de circulation de l’énergie vitale à travers le corps tout entier. Le thérapeute utilise des pressions le long des méridiens, sur des points spécifiques, affectant ainsi la circulation du Qi, pour la rendre plus libre et régulière. On peut diviser le massage chinois en deux parties :

An-mo qui signifie presser-frotter – c’est un massage souvent précis des points d’acupuncture (massage des circuits énergétiques)

Tui-na qui signifie pousser-saisir – c’est un massage plutôt musculaire, tendineux et articulaire plus général (massage anatomique des structures, très vascularisant et mobilisateur)

Le massage chinois a une dominante de restauration de la vitalité des tissus. La mobilité libère la structure anatomique et la vitalité permet à celle-ci de ne pas se fixer de nouveau. Son effet est aussi bien antalgique qu’orthopédique. La diversité des techniques (presser, pétrir, gratter, rouler,vibrer,…) permet d’avoir une action sur différent tissus (système musculaire, système nerveux, système aponévrotique…). Ce type de massage a les mêmes indications que le massage occidental : les troubles musculo-squelettiques, les névralgies, les problèmes digestifs et viscéraux fonctionnels, les troubles mentaux type névrose.

Pour disperser on va à la rencontre du souffle, pour tonifier on le suit. Si on sait aller à la rencontre et le suivre, le souffle peut être harmonisé

Lingshu

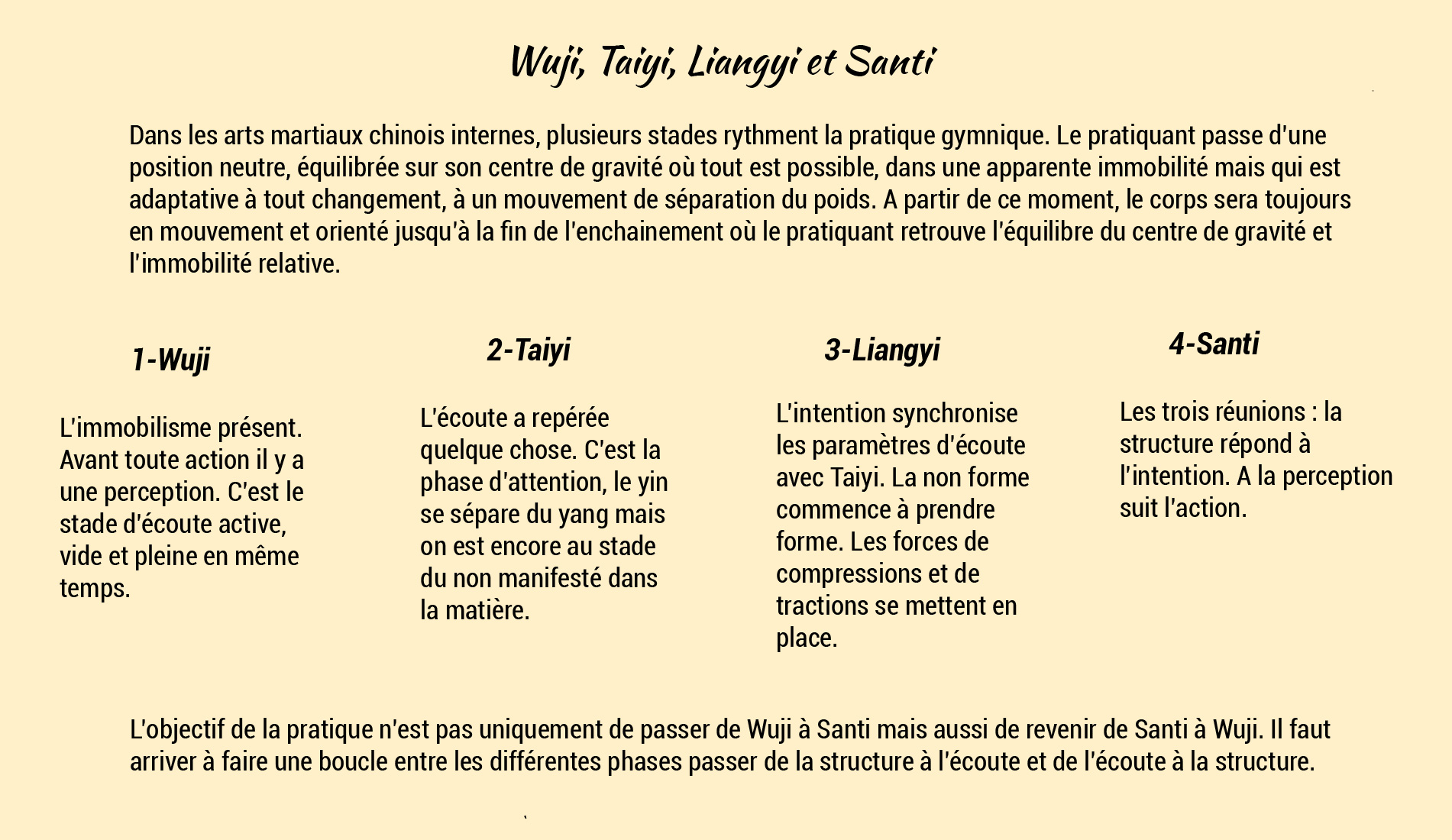

Techniques gymniques

Dans la haute antiquité les Chinois recherchaient l’immortalité du corps. La tradition chinoise a donc développé toutes sortes de moyens qui, à défaut de rendre immortel, ont permis d’allonger la vie et d’améliorer la santé. Le terme Qi Gong signifie « maîtrise, entraînement de l’énergie ». Perfection du geste, maîtrise de la respiration, de l’attention juste et ressenti subtile de l’énergie. Le Qi Gong postule que l’Homme trouve sa place entre la Terre et le Ciel et que son corps est perméable. Son but véritable n’est pas le mouvement ni ce que celui-ci peut apporter sur le plan musculaire ou articulaire. Le but véritable du Qi Gong c’est l’énergie elle-même. Son objectif ultime est la perception concrète de la circulation de l’énergie à l’intérieur du corps. Ça pratique ralentit les mouvements du cœur et de la respiration. De là découle son action thérapeutique : pouvoir corriger des déséquilibres énergétiques et véritablement soigner par le geste. Pratiquer le Qi Gong c’est chercher à renforcer sa santé, se prévenir des maladies et ralentir le vieillissement.

Cette discipline énergétique utilise le mouvement, la respiration et la concentration, le tout parfaitement synchronisé dans des gestes et des postures. Il allie la relaxation mentale, l’assouplissement corporel et le plaisir de se mouvoir en harmonie dans l’espace.

Maîtrise du mouvement, lent, naturel et détendu ; de la respiration, lente, en synchronisation avec le geste ; de la pensée, qui guide le Qi, ou « souffle », à l’intérieur du corps.

Le Taï-chi-chuan est un Qi Gong. Il implique un travail sur l’énergie interne et non sur la force externe musculaire. En tant qu’art martial interne le taï-chi insiste sur le développement d’une force souple et dynamique. Par ses mouvements lents, circulaires et de grande amplitude, la pratique du taï-chi libère le corps des tensions musculaires ce qui permet une meilleure circulation du sang, de la lymphe, du souffle et de l’énergie.

L’entraînement est tout d’abord exécuté lentement pour sentir les mouvements de l’énergie vitale. Le taï-chi-chuan porte également une attention particulière à l’enracinement. L’énergie provient des pieds, puis elle est dirigée par la taille avant d’être émise par les mains. Une des règles est le relâchement qui garantit la fluidité des mouvements et leur coordination. Une fois la relaxation (song) installée, le pratiquant va développer le (pengjing), force interne consistant à relier chaque partie du corps en restant relaxé. Cette force caractéristique du taï-chi-chuan peut être comparée avec une boule élastique : frappez la boule et votre coup sera retourné contre vous.

Les racines du Qi gong sont millénaires et indissociables de la tradition taoïste. Le travail sur le souffle et l’énergie interne était déjà pratiqué par les sages de l’Antiquité. C’est un univers si vaste qu’il a donné naissance, en Chine à plusieurs courants, plusieurs styles différents. Il existe des écoles taoïstes, bouddhistes et confucianistes de Qi gong, lesquelles ont grandement influencé le développement de la médecine chinoise traditionnelle.

Par exemple les arts martiaux internes (Qi Gong et Tai Ji Quan) ont pour but de maîtriser l’énergie interne pour mieux repousser l’adversaire. Le Qi Gong, technique d’ancrage, prépare normalement à l’apprentissage du Tai Ji, technique de mouvement. Centrage et équilibre se doivent de précéder la mise en mouvement. Dans les arts martiaux externes (comme le Kung Fu) la pratique d’un Qi Gong plus « dur », fait de mouvements rapides et en tension ou en force, permet de développer la rapidité et la précision des parades et des coups portés. Le Qi Gong est également pratiqué dans le but d’accompagner un cheminement spirituel et favoriser la concentration. Il a toujours été utilisé par les moines taoïstes et bouddhistes comme un outil quotidien pour favoriser la stabilité du corps et de l’esprit en vue de la méditation.

C’est le Qi qui travaille l’homme et non l’homme qui travaille le Qi

Liu dong

Le traitement supérieur consiste à soigner la maladie avant son apparition, le traitement moyen consiste à soigner la maladie sur le point de se manifester, le traitement inférieur consiste à soigner la maladie une fois déclarer.

Qian Jin Yao Fung (Prescriptions de Mille Once d’Or)

Atlas d’acupuncture, Claudia Focks

Comprendre la médecine chinoise, Ted J. KAPTCHUK

La médiation sinokinétique, Wilfrid Delamer

Le taoïsme, Rémi Mathieu

La diététique du Tao, P. Sionneau – R. Zagorski

Laisser un commentaire