Notre cerveau, et donc nos connaissances, se sont adaptés à la petite niche qu’est le monde dans lequel la vie s’est développée et a évolué.

Nous utilisons un instrument cognitif qui a été affiné pour appréhender un segment très restreint du monde dans le but de « comprendre » l’intégralité de ce monde. L’évolution a perfectionné nos instruments cognitifs à la seule fin que nous puissions interpréter les informations nécessaires à notre survie et à la reproduction des organismes.

Ni notre cerveau ni notre corps ne sont des tabulae rasae, lorsque nous naissons. Cependant ni l’un ni l’autre ne sont génétiquement spécifiés de façon totale.

Les informations innées correspondent à des représentations potentielles siégeant dans l’hypothalamus, le tronc cérébral et le système limbique : commandes relatives à la biologie et nécessaires à la survie.

Le développement du cerveau est caractérisé par une prolifération massive de connexions neuronales qui s’accompagne d’un processus de modelage grâce auquel les connexions qui ont été formées sont soit consolidées, soit supprimées selon des critères fonctionnels qui utilisent l’expérience et l’interaction avec l’environnement comme critère de validation.

Les premiers stades de développement concernent l’ajustement des fonctions sensorielles et motrices, tandis que les phases ultérieures impliquent les systèmes du cerveau responsables des aptitudes sociales. Dans certaines aires spécifiques du cerveau, telles que l’hippocampe et le bulbe olfactif, de nouveaux neurones se développent tout au long de la vie et sont insérés dans les circuits existants.

Les informations acquises sont incorporées dans des représentations potentielles siégeant dans les cortex de niveau élevé et dans de nombreux noyaux de matière grise, situés au-dessous du niveau du cortex : données utilisées pour la motricité, le raisonnement, la planification d’action, la créativité.

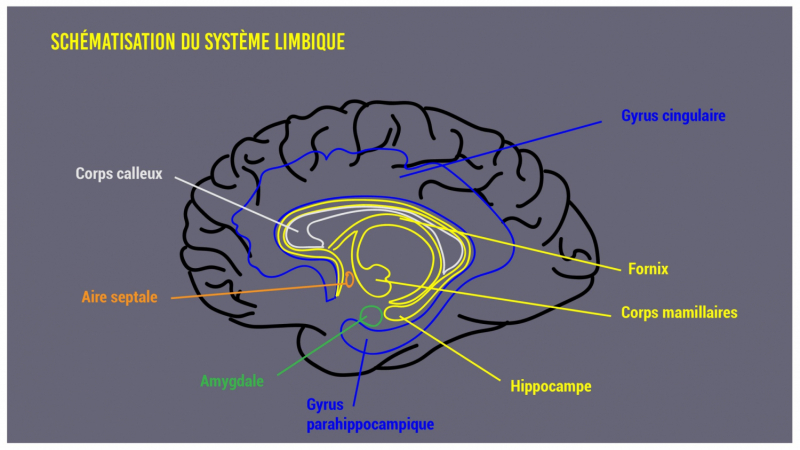

Système limbique et amygdale

Le système limbique comprend le cortex limbique et les noyaux sous corticaux en rapport. Le cortex limbique inclut la formation hippocampique, l’aire septale, le gyrus parahippocampique et le gyrus cingulaire. Il participe à l’organisation des comportements instinctifs fondamentaux assurant la protection de l’individu et la survie de l’espèce (alimentation, reproduction, menace) et à l’expression des émotions, des motivations, de certains processus attentionnels et de la mémoire.

L’amygdale est le principal noyau sous-cortical. Son noyau latéral, afférent, reçoit des influx olfactifs, auditifs, tactiles, viscéraux, cognitifs et mnémoniques. Elle joue un rôle dans : l’intégration multisensorielle, le renforcement des stimuli émotionnels et l’apprentissage émotionnel.

La stratégie générale que le cerveau applique lorsqu’il acquiert de nouvelles aptitudes se fait en plusieurs étapes. Au début, la personne non entraînée a recours au contrôle conscient pour accomplir une tâche donnée subdivisée en une série de sous-tâches exécutées selon un ordre chronologique précis. Ce processus exige de l’attention, du temps et des efforts. Mais au terme d’un certain entraînement pratique, l’épreuve s’effectue presque automatiquement. En effet, l’exécution d’une compétence spécialisée est accomplie par des structures du cerveau différentes de celles qui sont impliquées dans les phases d’apprentissage et d’exécution initiales. Lorsque ce déplacement des aires cérébrales s’est opéré, la tâche devient alors automatique, rapide, facile et n’exige plus de contrôle cognitif.

Lorsque les compétences sont devenues parfaitement familières pour la personne et sont exécutées avec une grande aisance, les codages neuronaux deviennent plus épars, impliquant moins de neurones, mais des neurones plus spécialisés.

L’apprentissage implique que le cerveau possède un moyen d’évaluer ses états internes : « cet état est satisfaisant, celui-là ne l’est pas. » Ces systèmes d’évaluation sous-tendent également les processus d’apprentissage parce que nous voulons favoriser certains états que nous identifions comme étant « bons, positifs », et nous voulons éliminer ceux qui nous paraissent « mauvais ». C’est à dire que, pour favoriser la récurrence d’un état estimé bon ou positif, le cerveau doit renforcer les connexions entre les neurones qui sous-tendent cet état.

En règle générale, il y a trois façons d’accroitre l’intensité des réponses neuronales. L’une consiste à augmenter le taux de décharge des neurones ; c’est la stratégie appliquée lors du processus de codage de stimuli sensoriels. La deuxième consiste à recruter d’avantage de neurones : plus le stimulus est fort, plus le nombre de neurones qui répondront sera important, même les neurones qui sont le moins excitables finiront par être activés. La troisième stratégie consiste à accroître la synchronie des décharges neuronales, parce que l’efficacité de l’activité des neurones pertinents est augmentée par la synchronisation de telle sorte qu’une activité synchronique se propage plus facilement et plus rapidement à l’intérieur des réseaux neuronaux.

Étant donné que nous sommes des êtres sociaux, profondément ancrés dans nos réseaux culturels et en permanence exposés aux jugements des autres, les critères qui définissent les états mentaux cohérents ne proviennent pas seulement de l’héritage de notre évolution biologique, mais aussi des exigences issues de notre évolution culturelle. Lorsque ces expériences sont intériorisées, elles deviennent des impératifs que l’on s’impose soi-même et que l’on doit atteindre afin de parvenir à des états intérieurs cohérents et non conflictuels.

Les valeurs et les normes intériorisées dès la petite enfance, avant le développement de la mémoire épisodique, restent implicites et profondément ancrées dans notre inconscient. Et cela au point qu’elles sont vécues comme faisant partie intégrante de la personnalité.

Les réalités sociales sont des concepts abstraits qui ont été créés parce que les êtres humains ont instauré un dialogue entre eux. Cela leur permet de partager mutuellement leurs capacités de se représenter ce que signifie être une autre personne, d’imaginer que l’autre éprouve certains sentiments et aspirations, d’avoir en commun certaines formes de raisonnement et de partager une attention commune sur un objet particulier. Ces réalités n’existent que grâce à la réciprocité du discours entre les individus. Les élaborations conceptuelles sont intériorisées et deviennent des caractéristiques implicites de nous-mêmes. Les systèmes de croyance, les normes et les conceptions que partage une société influencent la compréhension que ses membres ont d’eux-mêmes ainsi que leurs actions.

En outre, l’éducation et le modelage épigénétique inscrivent ces croyances dans le cerveau de la génération suivante, processus qui engendre des effets à long terme sur les fonctions cérébrales.

De même, quelle que soit notre façon d’analyser notre corps, notre parole et notre esprit, il est impossible de désigner une entité particulière dont on pourrait affirmer qu’elle constitue le soi. Celui-ci est une illusion commode qui nous permet de nous définir par rapport au reste du monde.

Notre conscience est un flux dynamique d’expériences. Une personne est un système hautement diversifié, composé d’une multitude d’ensembles interconnectés fonctionnant en parallèle, chaque ensemble étant associé à des fonctions cognitives ou exécutives spécifiques. Ces sous-ensembles coopèrent selon des configurations qui ne cessent de changer en fonction des tâches à accomplir. Cette coordination dynamique s’effectue grâce à des interactions, s’organisant elles-mêmes à l’intérieur des réseaux neuronaux, et non sous la direction d’un centre de commandement supérieur qui orchestrerait ces processus de façon verticale.

Le cerveau, notre organe de la cognition, est incarné dans un corps et cet ensemble, l’individu, constitue un maillon dans un réseau complexe de personnes qui interagissent entre elles. De plus, le modèle de référence de ces individus est façonné en fonction de leur ancrage dans une société, constituée de sujets qui interagissent, chacun étant le miroir de l’autre.

Le cerveau humain et le reste du corps constituent une entité globale dont le fonctionnement intégré est assuré par des circuits de régulation neuraux et biochimiques mutuellement interactifs.

L’organisme interagit avec l’environnement en tant que tout : l’interaction n’est pas le seul fait du corps, ni le seul fait du cerveau.

Les processus physiologiques que nous appelons mentaux émanent de ce tout, fonctionnel et structural et non pas seulement du cerveau : les phénomènes mentaux ne peuvent être pleinement compris que dans le contexte de l’interaction de la totalité de l’organisme avec l’environnement.

Bases de neurosciences – Monica Baciu

Neuro-anatomie clinique – M.J.T. FitzGerald & Jean Folan-Curran

L’erreur de Descartes – Antonio R. Damasio

Je sais que vous mentez – Paul Ekman

Cerveau & méditation – Matthieu Ricard & Wolf Singer

Laisser un commentaire