Si l’on considère que les circuits neuromusculaires impliqués dans la posture font appel à différentes parties du système nerveux, il faut aller voir les autres structures qui composent ce dernier et avec quoi il est lui même en relation.

En effet, le cerveau reçoit de multiples informations. Une personne est un organisme complexe qu’il faut gérer dans sa globalité tout en intégrant des milliers de paramètres (biomécaniques, viscérales, chimiques, émotionnel), eux mêmes continuellement en changement.

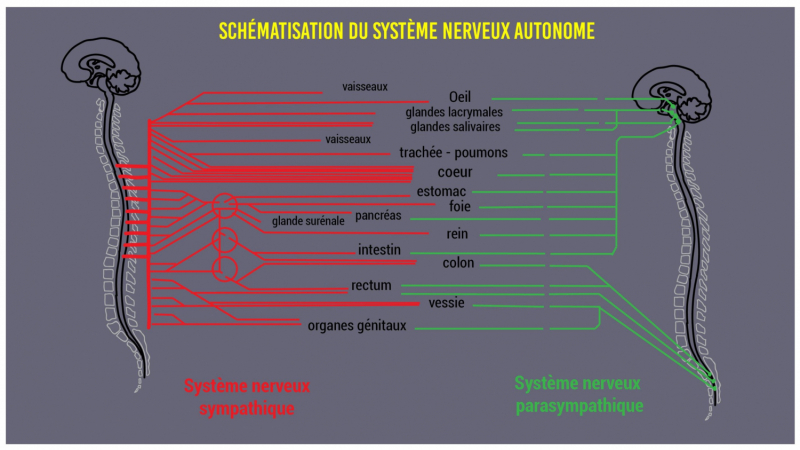

Le système nerveux autonome

Une partie du système nerveux est autonome (SNA), c’est le système nerveux neurovégétatif. Il coordonne et contrôle le fonctionnement des organes internes et l’adapte aux besoins de l’organisme. Il est responsable des fonctions respiratoires, digestives ou cardiovasculaires.

Anatomiquement et fonctionnellement, le SNA est constitué en deux parties : le système nerveux sympathique (SNAS) et le système nerveux parasympathique (SNAP). De façon simplifiée, le SNAP est celui qui exerce sa fonction d’une manière quasi constante, en situation « normale » de l’activité physiologique. Mais, pour faire face aux situations d’alerte (effort physique, agent pathogène, émotion, …), il est insuffisant et c’est le SNAS qui va entrer en action pour adapter l’organisme à cette nouvelle situation physiologique qui nécessite des besoins énergétiques élevés. Donc à tout moment, il existe un équilibre entre les systèmes sympathique et parasympathique et leur intensité d’intervention et de mise en action est ajustée de façon permanente.

L’organisation du SNA se fait grâce à des capteurs capables de renseigner sur la pression (barorécepteurs), la température (thermorécepteurs), la nature chimique du milieu (chémorécepteurs). Les informations sont transmises jusqu’à des centres nerveux dont certains ont leur activité propre mais qui sont aussi en relation avec l’hypothalamus qui lui-même est en relation avec les parties profondes du cerveau (thalamus, lobe limbique, aires corticales préfrontales) et avec les noyaux parasympathiques du tronc cérébral. Les principaux effecteurs sont les muscles lisses qui composent les parois de vaisseaux sanguins et du tube digestif.

Ainsi, même si le système est autonome, le cerveau doit pouvoir être tenu au courant de l’état interne du corps pour la gestion globale.

Petit zoom sur le système digestif

Il y a beaucoup d’échanges entre le système digestif et le cerveau via le nerf vague. C’est un des nerfs crâniens faisant partie du système parasympathique. Les fibres des voies afférentes (qui envoient les informations aux centres nerveux) y sont quatre fois plus nombreuses que les fibres motrices (qui transmettent les réponses des centres nerveux).

De plus, le système digestif dispose de son propre « cerveau » : le système nerveux entérique, qui en contrôle aussi bien l’activité motrice que les sécrétions (suc gastrique, bile…) et la vascularisation.

La communication se fait aussi par voie chimique. En effet, la transmission nerveuse utilise des neuromédiateurs qui sont des molécules chimiques qui permettent l’activation des neurones. Pour les voies parasympathiques ce neurotransmetteur est l’acétylcholine. Pour les voies sympathiques on retrouve, en plus de l’acétylcholine, la noradrénaline et l’adrénaline.

Les bactéries composant le microbiote de notre système digestif (la plus grande partie se trouvant au niveau intestinal) sont également capables d’envoyer des messages chimiques au cerveau (par exemple la sérotonine) en activant le système nerveux ou directement via la voie sanguine.

On peut donc dire que les viscères envoient beaucoup plus d’informations au cerveau qu’ils n’en reçoivent de lui.

Pour finir, il ne faut pas oublier que nos viscères sont liés entre eux et rattachés à la partie musculosquelettique du corps par des liens anatomiques : ligaments, aponévroses, péritoine,…

On comprend donc la synergie qui existe entre le cerveau, le système viscéral et le musculosquelettique. Si le cerveau détecte une raison de déclencher le système d’urgence (système sympathique), cela a des répercussions sur le fonctionnement viscéral. De même, on conçoit qu’un stress viscéral ait des répercussions sur notre posture physique et notre bien être.

En outre, le système sympathique est fait pour fonctionner sur de courtes périodes. Il est normalement activé pour répondre ponctuellement à des besoins, le temps d’échapper au danger, de combattre l’agression. On imagine les conséquences sur les viscères si cet état d’alerte est maintenu par le système nerveux de façon prolongé. Ou inversement, si une dysfonction viscérale devient chronique, comment elle peut influencer notre posture physique et/ou notre comportement sans que nous en ayons conscience.

Bases physiologiques de l’ostéopathie – Irvin M Korr

Bases de neurosciences – Monica Baciu

Neuro-anatomie clinique – M.J.T. FitzGerald & Jean Folan- Curran

Le charme discret de l’intestin – Guilia Enders

Laisser un commentaire