La posture est un système statique et dynamique qui intègre les différentes informations neurosensorielles afin de développer des stratégies motrices fonctionnelles et adaptées aux différentes sollicitations des milieux extérieur et intérieur. Le schéma neuro-moteur est donc d’abord sensori-moteur. C’est par l’information extéroceptive, proprioceptive, nociceptive voire émotionnelle que se crée l’adaptation musculaire qui répond à des impératifs tels que la non douleur, l’économie, le centre de gravité équilibré et la préservation de la communication avec le milieu environnant.

Mais qui gère tout ça ?

C’est le système nerveux.

De façon simplifiée, c’est lui qui reçoit les informations provenant des différents capteurs, qui les transmet aux centres d’analyse et d’intégration. A partir de ces centres, une décision est prise et la réponse, avec les ordres correspondant, renvoyée aux centres effecteurs concernés.

Dans le système de régulation de la posture, se mêlent des circuits conscients et inconscients. C’est-à-dire que certaines informations vont être traitées sans passer par un centre nerveux d’intégration volontaire. Il y a interconnexion entre les circuits autonomes, les circuits automatisés par apprentissage et les commandes volontaires.

Une partie du tonus musculaire est gérée par des réflexes qui ne nécessitent pas de passer par des centres d’analyse conscients.

Le réflexe myotatique n’est généré que par l’activité propre de la moelle épinière (ME). Par exemple : pour plier le coude, le biceps doit se contracter. Mais pour que cela soit possible, il faut que le triceps, son antagoniste fonctionnel se laisse étirer. Ce relâchement musculaire est un ajustement inconscient.

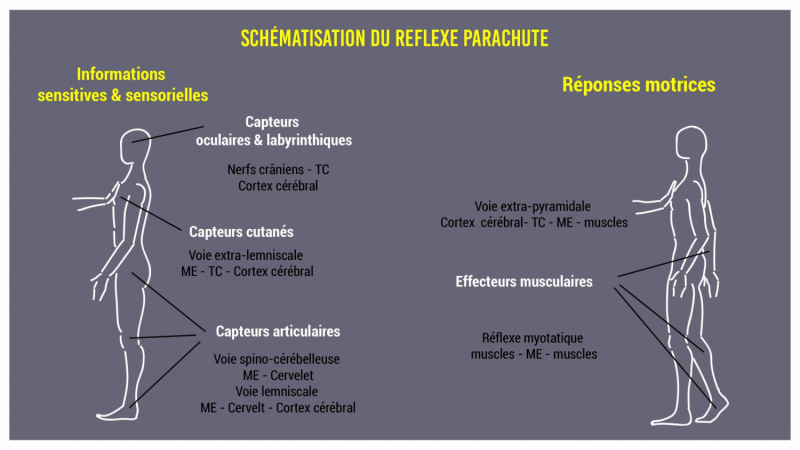

Un autre exemple avec les réflexes d’équilibration. Ils correspondent aux possibilités de réactions en fonction de l’intensité du déséquilibre :

Au premier contact la réaction est de résister à la sollicitation extéroceptive : réflexe d’arc-boutement.

Si le contact devient plus oppressant, on va chercher à dévier la force : réflexe d’évitement.

Si le contact met en péril l’intégrité du centre de gravité, on va utiliser les membres en mettant la main ou le pied, voire les deux si nécessaire, pour protéger le corps : réflexe parachute.

Dans ce schéma, la perception de la poussée est consciente (somesthésie extéroceptive tactile – voie lemniscale) mais la réponse réflexe dépend aussi des informations sur la position du centre de gravité (l’oreille interne par exemple – nerfs crâniens) et de la proprioception (position articulaire des chevilles par exemple – voie spinocérébelleuse) qui sont elles gérées de façon inconsciente. Les centres régulateurs intègrent toutes ces informations avant de prendre une décision sur la réponse la plus adaptée :

Contraction musculaire statique pour contrer la poussée

Mouvement ou relâchement musculaire du tronc pour dévier la poussée

Mise en mouvement d’un membre si l’équilibre global est mis en péril.

Le système nerveux peut également garder en mémoire certains schémas neuromoteurs qui se forment tout d’abord de manière consciente par l’apprentissage. Si ces schémas sont suffisamment répétés, ils sont enregistrés et leurs fonctionnements deviennent des automatismes acquis.

La marche par exemple ne nécessite que très peu de contrôle volontaire chez un adulte. La décision de se tenir debout ou de se mettre à marcher est volontaire, mais une fois le circuit lancé, son fonctionnement est automatique. Faire du vélo et conduire une voiture sont d’autres exemples de schémas neuromoteurs dont l’apprentissage et l’utilisation répétés vont entraîner leurs mémorisation et donc la baisse de leur contrôle volontaire.

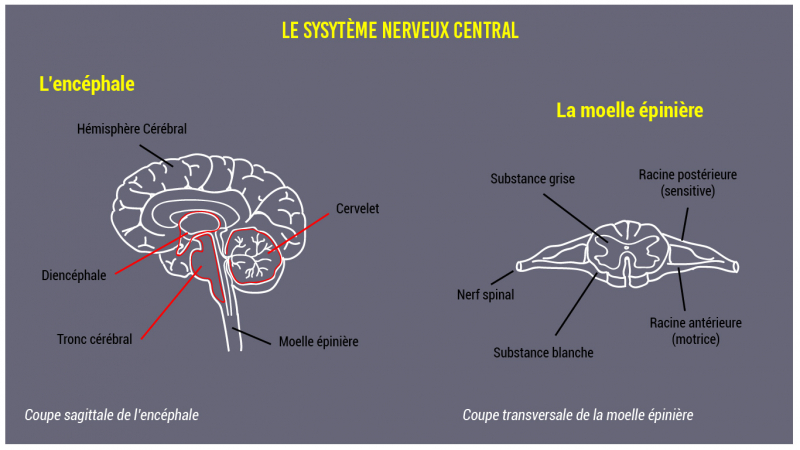

Les principaux centres nerveux d’intégration sont la moelle épinière (ME), le tronc cérébral (TC), le cervelet et le cortex cérébral.

Pour la posture un des grands centres régulateurs est le cervelet.

C’est une sorte de boîte noire qui va enregistrer tout se qui passe. C’est le grand régulateur et coordinateur de la motricité, de l’équilibre et du tonus. Il reçoit des informations de la ME, du TC et du cortex cérébral et en renvoie dans ces mêmes parties. Son activité repose donc, fonctionnellement, sur des boucles nerveuses de régulation qui assurent l’activité de coordination et d’ajustement du mouvement volontaire par l’intermédiaire des structures avec lesquelles il est en relation.

Le système neurologique apprend par correction des erreurs pour se rapprocher au plus prés de la réponse adaptée. C’est un système en boucle fermée qui utilise deux formes de traces mnésiques du mouvement. Une mémoire de rappel pour les mouvements rapides qui permet la réalisation de mouvements globaux. Une mémoire de reconnaissance qui prend en considération les variations en cours de trajet et qui permet une adaptation plus fine aux conditions d’exécution.

C’est-à-dire que, je sais marcher, mais si je dois marcher sur une ligne, je vais devoir affiner mon mouvement. De la même façon, je sais tenir debout, mais si je dois le faire seulement sur un pied je dois changer certains paramètres.

La conscience dispose d’un espace de travail dont la capacité est limitée.

En réponse aux signaux qu’il reçoit de manière ininterrompue, le cerveau recherche sans cesse les interprétations et les solutions les plus adaptées. Pour se faire, il est nécessaire que certaines informations soient traitées de manière inconsciente. Le fonctionnement autonome d’une partie du système nerveux permet un traitement rapide des situations ayant un grand nombre de variables à prendre en compte (la posture par exemple). C’est un flux continu de transformations qui s’opèrent à chaque instant. Nous pouvons être conscients des changements opérés sans avoir accès à tous les processus qui ont aboutis à ces changements.

Bases de neurosciences – Monica Baciu

Neuro-anatomie clinique – M.J.T. FitzGerald & Jean Folan-Curran

Traité d’analyse posturales de compensations neuro-motrices – Wilfrid Delamer

Cerveau & Méditation – Mathieu Ricard & Wolf Singer

Laisser un commentaire