L’étymologie du mot émotions veut dire « mouvement vers l’extérieur ». Sa racine latine emovere signifie « mettre en mouvement ». Une émotion est une expérience résultant de plusieurs facteurs biochimiques, socioculturels et neurologiques. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l’interprétation de la réalité. Elle se manifeste par des réactions spécifiques : motrices, comportementales et physiologiques. Ces réponses s’effectuent donc principalement au niveau du corps.

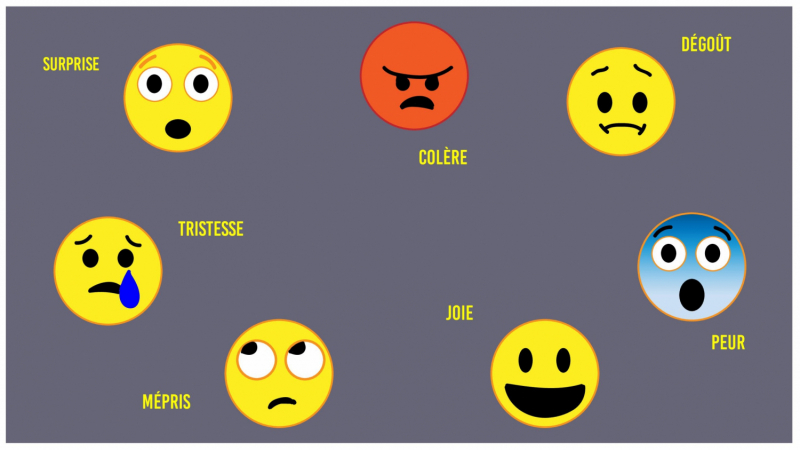

Dans ses travaux sur les expressions faciales, Paul Ekman à montré l’existence de sept émotions universelles. Pour lui, les autres émotions connues sont des mélanges de ces émotions de base.

« Certaines émotions humaines comme celles qui indiquent la colère, la peur, le dégoût, le mépris, la tristesse, la surprise et la joie sont universelles, quels que soient l’âge, le sexe, la race ou la culture. »

Mode d’expression des émotions

Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a une manifestation interne et génère une réaction extérieure.

Prenons, comme base explicative, les signes d’expression des émotions sur le visage. Comme dit plus haut, une émotion va, entre autre, se traduire par des mouvements, dans ce cas des expressions faciales, effectués par des muscles.

Le visage est un système double, comprenant des expressions délibérément choisies et d’autres qui se produisent spontanément, parfois sans que l’individu ait conscience de ce qui apparaît sur sa physionomie. Il existe également une zone intermédiaire entre volontaire et involontaire occupée par des expressions apprises autrefois mais devenues automatiques, et typiquement inconscientes.

La commande motrice des mouvements liés à l’émotion n’a pas la même origine que celle concernant les actes volontaires. Les expressions volontaires et involontaires mobilisent donc différentes zones du cerveau.

Une émotion se traduit aussi par des manifestations physiologiques comme le changement de coloration cutanée (vasodilatation, vasoconstriction des vaisseaux), la production de sécrétions (salive, larme), le rétrécissement ou l’agrandissement des pupilles…Ces manifestations physiologiques sont gérées de façon inconsciente par le système nerveux autonome (SNA). Une émotion va également entraîner de nombreux changements biochimiques. Les messagers chimiques, comme les hormones et les neurotransmetteurs, libérés dans le corps peuvent atteindre le cerveau par la voie de la circulation sanguine et y pénétrer.

Perception des émotions

Les circuits neuronaux qui sont à la base de la perception des émotions sont traditionnellement localisés dans le système limbique (cortex limbique et les noyaux sous corticaux en rapport, au sein duquel l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur jouent le rôle le plus important). Mais il en figure également dans certaines parties du cortex préfrontal (aires motrices) ainsi que dans les régions du cerveau où se projettent et où sont intégrés les signaux en provenance du corps (lobe pariétal – aires somesthésiques). La perception d’une émotion donnée correspond à l’information sensorielle provenant d’une ou plusieurs parties du corps.

Au fur et à mesure que des changements corporels s’opèrent, le cerveau est informé de leur existence et tenu au courant de leur évolution (rythme cardiaque, rougissement cutané, contraction musculaire…). Il ne peut pas savoir à l’avance comment l’émotion induite par les différentes voies – neurale et chimique- va exactement s’exprimer dans le corps. L’émotion qui s’exprime au sein du corps est élaborée à chaque fois de façon nouvelle. Le cerveau doit attendre que le corps l’informe de ce qui s’est réellement passé en son sein.

La perception des émotions nous renseigne sur notre état interne : chimique, viscéral et musculosquelettique.

Il est probable que la sélection naturelle a dû favoriser une organisation du cerveau dans laquelle les systèmes impliqués dans le raisonnement et la prise de décision sont étroitement inter-reliés avec ceux qui sous-tendent la régulation biologique, puisque ces deux catégories de processus neuraux sont impliquées dans les impératifs de la survie.

Les perceptions d’émotions mettent le cerveau dans l’obligation d’ « écouter » le corps. Les émotions jouent, dans un certains sens, le rôle de redonner la priorité à nos sensations internes et notre système nerveux primaire. Elles permettent de shunter le circuit volontaire face à des situations qui nécessitent des réponses rapides et adaptées à la survie : protection face à un danger environnemental (fuite, attaque, figement) et communication avec le groupe (expressions faciales, signes neurovégétatifs).

Dans notre vie quotidienne, pour éviter le danger, nous dépendons constamment d’informations dont nous ne sommes pas conscients. Nous faisons appel à des conduites intuitives qui s’avèrent très efficaces, mais qui sont différentes des stratégies que nous considérons comme rationnelles. Les émotions jouent un rôle dans l’intuition, processus cognitif rapide grâce auquel nous parvenons à une conclusion sans avoir conscience de toutes les étapes logiques qui y mènent. Elles livrent la conclusion si directement et si rapidement qu’il n’est pas nécessaire d’avoir conscience de toutes les connaissances.

Les systèmes cérébraux qui sont conjointement engagés dans l’émotion et la prise de décision sont en général aussi impliqués dans la gestion de la cognition sociale et du comportement. Selon Ekman « l’expression faciale est le pivot de la communication entre hommes ». En effet, savoir lire sur le visage facilite nos relations sociales. Et à contrario, une interprétation erronée d’une mimique faciale peut nous faire adopter un comportement mal adapté à la situation.

Dans cette perspective, la capacité de percevoir des émotions représente un mécanisme permettant de détecter la bonne ou la mauvaise adéquation entre les adaptations de l’organisme et les circonstances extérieures. Exprimer et ressentir des émotions n’est pas un luxe. Cela nous permet de nous orienter par rapport à nos dispositions internes et nous aide à communiquer aux autres des indices qui peuvent aussi les aiguiller dans leur interaction avec nous.

Les émotions agissent sur nos comportements quotidiens, sur nos choix et nos perceptions. Elles rendent la communication plus efficace et lui confèrent un haut niveau d’impact.

En outre, les émotions jouent un rôle clé dans tous processus d’apprentissage en agissant sur la capacité de mémorisation de l’apprenant, sur sa rétention de l’information et sur son attention.

L’erreur de Descartes – Antonio R. Damasio

Je sais que vous mentez – Paul Ekman

Cerveau & méditation – Matthieu Ricard & Wolf Singer

Laisser un commentaire