Médecine en Orient et en Occident :

deux manières de penser, deux manières de voir

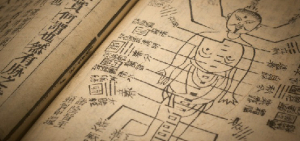

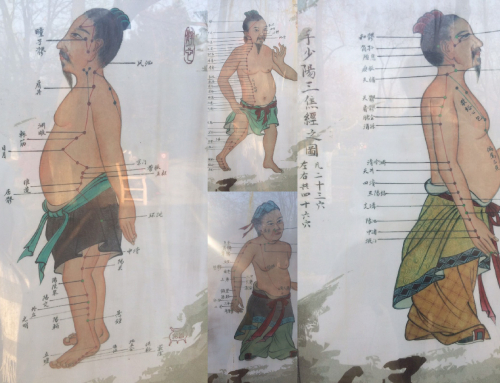

La médecine chinoise constitue un système de pensée et de pratique cohérent et indépendant qui a été développé depuis deux millénaires. Basée sur des textes anciens, elle est le résultat d’un processus continu de pensées critiques, d’expériences et d’essais cliniques. Il s’agit d’une formulation et de reformulations minutieuses de la matière par des cliniciens et des théoriciens respectés. Elle est également enracinée dans la philosophie, la logique, la sensibilité et les habitudes d’une civilisation entièrement étrangère à la nôtre. Pour ces raisons, elle a développé sa propre perception du corps, de la santé et de la maladie.

Influences culturelles

La manière dont une société interprète, ou ignore, l’espace qui l’entoure est loin d’être neutre. Cette lecture façonne la compréhension du monde et induit, consciemment ou inconsciemment, des postures individuelles qui impactent directement le rapport à la réalité.

Lire le temps

La culture chinoise et la culture occidentale voient, lisent et utilisent le temps de manière différente. Le calendrier occidental est calé sur la décision d’un homme. Le nouvel an occidental prend place à minuit le 31 décembre. Il démarre en hiver à la même heure tous les ans. Il n’y a pas d’alignement entre le début de l’année et celui d’une saison. L’homme est maître du temps.

Le nouvel an chinois lui est strictement aligné sur des mesures astronomiques. Le début de l’année solaire est lié au moment très précis où la Terre est exactement à équidistance, sur l’ellipse qu’elle parcourt autour du Soleil, entre sa position au solstice d’hiver et sa position à l’équinoxe de printemps. La nouvelle année et le printemps démarrent en même temps. De même, les saisons chinoises sont en avance de 6 semaines sur leurs équivalents occidentaux. La saison démarre quand l’énergie est légèrement détectable mais non encore enracinées. Et le sommet de la saison, identifié en occident comme son début, est vu comme le signe du déclin imminent.

Par exemple l’été démarre le 21 juin dans le calendrier occidental, c’est-à-dire le jour du solstice d’été. C’est le jour le plus long de l’année et dans la tradition chinoise, il annonce donc le début du raccourcissement des jours. C’est-à-dire à la fois le sommet de l’énergie de croissance, de lumière et d’expansion associé à l’été et le début de son déclin. Le calendrier chinois est défini en accord avec un cycle cosmique. Il n’y a pas d’avant ou après la naissance d’une personne célèbre mais simplement la répétition continuelle d’un cycle. Le temps est fixé selon une loi universelle. L’homme s’incline devant la nature.

Voir l’espace

Quand il s’agit de se repérer dans l’espace, la Chine et l’Occident se positionnent à l’opposé l’un de l’autre. Les boussoles occidentales et chinoises indiquent le même axe Nord-Sud, mais la façon de « voir » l’espace diffère. La boussole occidentale pointe vers le Nord, une direction de moindre lumière et de faible température. La boussole chinoise regarde le Sud, une direction plus lumineuse et plus chaude. Aucune ne se trompe, elles savent toutes deux se repérer, mais elles regardent chacune dans une direction opposée et se fixent sur des énergies différentes.

Si l’on regarde le Sud, on fait face à la lumière. Le soleil se lève à notre gauche (Est), est à son apogée devant nous à midi (Sud) et décline vers notre droite (Ouest). Le mouvement de croissance et de décroissance de la lumière va dans le sens des aiguilles d’une montre. On est guidé par l’apogée de l’énergie. Cet apprentissage implicite incite naturellement à laisser le Nord derrière et donc à se protéger de ce type d’énergie. Si l’on est tourné vers le Nord, ce qui nous guide n’est pas la lumière maximale, mais ce qu’il est possible de voir avec la lumière dans le dos. Il faut se concentrer d’avantage, regarder de plus près. Cela favorise une approche plus spécialisée ou plus compartimentée des problèmes. Pour caricaturer, on pourrait dire qu’une culture est aveuglée par la lumière et tend à ignorer les détails et les individus (la Chine) et l’autre cherche son chemin dans le noir (l’Occident) !

La comparaison entre les calendriers et les boussoles chinoise et occidentale illustre les différences radicales dans la manière de voir et de lire le monde qui nous entoure, qu’il soit familial, professionnel ou social. Ces postures influencent à leur tour la façon dont l’individu se positionne dans la vie. Elles impactent la manière dont nous appréhendons et traitons les problèmes et définissent nos modes d’interaction avec autrui.

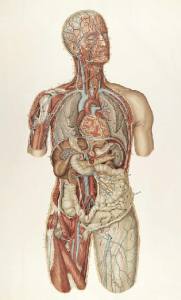

Systèmes médicaux

La médecine occidentale s’occupe principalement de catégories ou d’agents de maladie isolables, sur lesquels elle met l’accent, qu’elle isole, et essai de changer, de contrôler ou de détruire. Le médecin occidental part d’un symptôme, cherche ensuite un mécanisme sous-jacent, une cause précise pour une maladie précise. Sa logique est analytique. Au contraire, le médecin chinois dirige son attention sur l’individu physiologique et psychologique complet. Toutes les informations pertinentes, à la fois les symptômes et les autres caractéristiques générales du patient, sont notées et assemblées afin de former ce que la médecine chinoise appelle un « modèle de dysharmonie ». Ce modèle décrit une situation de « déséquilibre » dans le corps du patient. La logique de la médecine chinoise est synthétique. Elle essaie d’organiser les signes et les symptômes en configurations compréhensibles. La thérapie consiste à essayer de ramener la configuration à l’équilibre, de rendre l’harmonie à l’individu.

La médecine occidentale moderne est claire, précise et définie. Elle a la sûreté de la mesure à opposer à l’incertitude du jugement. Elle a la capacité d’isoler et de traiter une partie isolées du corps qui l’a rend très performantes dans certains cas. De son côté, la méthode chinoise est holistique, basée sur l’idée qu’aucune partie ne peut être comprise si ce n’est dans sa relation à l’ensemble. Pour cette raison, un symptôme n’est pas rattaché à une cause mais est considéré comme une partie de la totalité. Le système chinois n’est pas moins logique que l’occidental, seulement moins analytique. Il cherche à comprendre comment un symptôme se situe dans l’ensemble du modèle corporel. Lorsqu’une personne est malade, le symptôme n’est qu’une partie d’un déséquilibre.

Autre différence fondamentale, Les chinois considèrent que le corps et l’esprit d’une personne ne font qu’un et sont indivisibles. En fait pour eux, la question de la séparation corps-esprit ne se pose pas, car elle n’existe pas comme dans notre culture occidentale. Ainsi, tout trouble psychique est considéré comme un trouble physique et vice versa. Tout désordre, psychique, émotionnel, énergétique ou physique, sera traité de la même manière, répondant à la même démarche diagnostic, aux mêmes règles thérapeutiques, aux mêmes traitements.

La tendance actuelle à solliciter des médecines orientales vient vraisemblablement du fait que beaucoup de personnes ont commencé à se rendre compte que la médecine occidentale semble peu concernée par le bien-être général et que bien souvent, elle évalue de petits morceaux d’information. Elle est également enracinée dans une société dont le fonctionnement habituel provoque non seulement du stress mais qui de plus contamine l’environnement. De nouveaux traitements amènent souvent des effets secondaires d’une intensité inattendue. La MTC offre une vision différente de la santé et de la maladie parce qu’elle refuse de voir l’individu comme une entité séparée de son environnement. Alors que la médecine occidentale cherche à sonder avec précision, à pénétrer jusque dans le tissu, la cellule, ou la molécule d’ADN. La MTC, elle, essaie de localiser la maladie dans le contexte ininterrompu de l’existence physique et psychologique totale de l’individu. Elle partage avec d’autres systèmes traditionnels, comme les modèles grec ou hindou classiques, une capacité à mesurer la qualité de la santé générale d’une personne.

Modèles scientifiques

S’il faut distinguer la MTC de la médecine populaire chinoise. Cette dernière étant en grande partie empirique et utilise des remèdes relativement simples prescrits par des praticiens non-professionnels, éduqués sur le tas. La MTC est, elle, un corpus théorique articulé d’idées sur les causes des maladies et leurs traitements. Elle se base sur une tradition écrite et pratique et est utilisée par des personnes dont la connaissance de cette tradition leur permet d’être reconnus par leur société comme des spécialistes médicaux.

La médecine chinoise est intuitive et pragmatique. Elle observe, constate et prend note. Si le phénomène se reproduit inlassablement, elle en déduit un résonnement symbolique qui lui permet de l’expliquer. Ce qui prime c’est l’observation, pas l’explication. La description d’un phénomène analytique s’inscrit dans un cycle plus large englobant d’autres phénomènes. Et il existe plusieurs cycles s’interpénétrant entre eux.

Dans la pensée scientifique l’expérience sensorielle, base de l’empirisme, peut être trompeuse. Les sens peuvent tromper et amener à des conclusions hâtives sur l’interprétation de résultats. Tout est relatif et l’expérience de l’un n’est pas l’expérience de l’autre. De plus l’expérience est difficilement transmissible de façon uniforme et la perte de savoirs peut être importante d’une génération à une autre. La science permet de limiter cela en favorisant l’abstraction et la rationalisation. L’abstraction permet de prendre du recul et ramène l’expérience à un fait. Il s’agit de ramener l’observation clinique à sa place comme un fait et non une preuve. La recherche de lois qui sous-tendent l’expérience est importante pour la rationaliser et permettre de la déformer afin de l’étudier. En effet, toute étude scientifique doit pouvoir être déformable pour être étudié. Il faut pouvoir isoler les paramètres. La grande difficulté est que dans la plus part des pratiques thérapeutiques de MTC, on est dans un domaine de compétence dans lequel de l’humain travaille sur de l’humain. Beaucoup de paramètres sont donc difficiles à déformer et à isoler. Chaque thérapeute et chaque patient à ses particularités et ses sensibilités.

La MTC ressemble à de la science, tel que nous l’entendons en occident, en ce sens qu’elle est basée sur une observation consciencieuse des phénomènes, guidée par un processus de pensée rationnel, logique, consistant et communicable. Elle possède un ensemble de connaissances avec des normes de mesure qui permettent aux praticiens de décrire systématiquement, de diagnostiquer et de traiter les maladies. Ses mesures ne sont toutefois pas des bornes de poids, de nombre, de temps et de volume telles qu’elles sont utilisées par la science moderne, mais plutôt des images du macrocosme. Elle demande également la sensibilité artistique d’une logique synthétique, la conscience que le tout définit les parties et que le modèle peut transformer la signification de chaque mesure qui y est faite : ce qui est yin chez l’un peut être yang chez l’autre. Le médecin utilise sa perception pour reconnaître le déséquilibre et doit ensuite utiliser ses talents spécifiques pour essayer de ramener l’équilibre et l’harmonie dans un organisme vivant et d’y ramener la santé.

Ces deux systèmes distincts de théorie et de pratique ont chacun des faiblesses et des atouts complémentaires. La recherche d’équilibre est source de sagesse. S’engager totalement dans une voie c’est prendre le risque de limiter sa réflexion. Par définition, la science occidentale est nécessairement plus réceptive à la nouveauté que la pensée traditionnelle chinoise. Mais les plus opposés aux changements ne sont pas obligatoirement les professeurs asiatiques des facultés de médecine chinoise traditionnelle conscients de la nécessaire remise en question des connaissances en fonction de l’évolution de la science. Il n’existe pas de méthode miracle qui serait figée dans le temps. Une théorie peut être correcte en fonction des données actuelles et se révéler fausses par la suite. Les connaissances scientifiques sont basées sur le consensus d’expert qu’elles sont les meilleures explications que l’on ait, à un instant donné, compte tenu des expérimentations et des observations déjà faites. Pour qu’une technique perdure dans le temps, elle doit être en perpétuelle évolution et accepter le débat. Ceci suppose un système évolutif et adaptatif, en mouvement permanent. Il s’agirait donc plutôt de travailler à rationaliser la MTC par les connaissances scientifiques actuelles. A faire travailler ensemble l’empirique et le rationnel, l’un surveillant l’autre. Lorsque la science rencontre la MTC, on peut espérer que les étranges interrelations taoïstes éclairent des espaces qui échappent à la mesure occidentale. Et qu’ainsi les concepts de santé et de maladie se déplacent vers une vision à la fois analytique et synthétique. Ce nouvel équilibre à trouver doit intégrer le tangible et l’intangible, le visible et l’invisible, le progrès et les forces instinctives.

Si l’on accepte que tout (ou presque) est possible, il faut alors que le poids des justifications apportées soit au moins proportionnel à l’étrangeté des faits. Ni barrage excessif ne reflétant les limites d’un système qu’on refuse de dépasser, ni acceptation sans recul des connaissances nouvelles afin de ne pas grandir les rangs des crédules. Telle était ma devise pour ne pas me perdre dans les labyrinthes du surnaturel et éviter d’être dévoré par les monstres de l’occulte.

Camus

Comprendre la médecine chinoise, Ted J. KAPTCHUK

La médiation sinokinétique, Wilfrid Delamer

Oser s’accomplir, M.P. Dillenseger

La voie du Feng Shui, M.P. Dillenseger

Thanks!